Archivi Blog

Professore, facci sognare

Impazza, anche tra gli addetti ai lavori della scuola, la serie televisiva dal titolo “Un professore”, protagonista Alessandro Gassman. “Dovresti vederla”. “Uno come te non può non vederla”. E vediamola allora. Dante Balestra è il professore. Un tipo come si suol dire alternativo, sempre con giacca squinternata-bavero alzato, mai o forse in qualche puntata una camicia, maniche rigorosamente arrotolate, jeans, scarponi e un po’ di trasandatezza generale come di chi non può apparire troppo borghese. Il collega giacca e cravatta dal piglio d’altri tempi che incontra in sala professori fa risaltare maggiormente l’anticonvenzionalità del Balestra. La fiction, si sa, è un mondo 2, che qualche legame col mondo 1 della realtà non può non averlo. Anzi, deve averlo. In questo caso ci si chiede quali rapporti la scuola della serie televisiva “Un professore” intrattenga con la scuola reale.

Egli insegna, manco a dirlo, filosofia. Entra in classe si siede sulla cattedra o gira tra i banchi e affabula. Parte della classe è rapita e affascinata, parte resta alquanto annoiata, troppo presa da altri problemi. E in questo un certo aggancio con la realtà c’è. In classe ci sono figli di docenti, compreso il figlio del protagonista (che ha un legame omosessuale), e questo con la realtà c’entra meno, perché la legge vieta di avere i propri figli come alunni. A ciò si aggiunge che anche la figlia della dirigente scolastica sta in classe ed è compagna dei figli dei professori. Si chiama Greta ed è un soggetto come si suol dire a rischio, infatti la preside chiede al Balestra, specialista in casi difficili, di tenerla d’occhio.

La vita di questo professore è una vita alquanto eroica. Egli si fa carico di tutte le problematiche dei suoi allievi e non manca naturalmente l’alunno suicida, Gabriele, di cui non è riuscito ad accorgersi (segue senso di colpa da onnipotenza frustrata). La vita di questi allievi diciottenni è alquanto tumultuosa. Storie sentimentali, sessuali, inquietudini, stati depressivi. I docenti cercano di fare bene il loro lavoro, ma il vero eroe è lui, che ha al suo attivo anche altre imprese. Per esempio imprese erotiche. Mentre scrivo, una delle sue colleghe (Claudia Pandolfi nel mondo 1), con il figlio in classe anche lei, è incinta e non ha il coraggio di rivelarlo al padre, cioè al Professore, ma occorre anche considerare che il mitico Balestra ha condiviso il letto nientemeno che con la giovane e zelante dirigente, separata, una tipa che vuole indossare la maschera rigida richiesta dal suo ruolo, ma risulta scarsamente convincente. Anzi alquanto ridicola. Sarebbe più convincente se facesse l’innamorata come si vede lontano un miglio che è. Poi la figlia Greta vuole suicidarsi e i due ex amanti, Balestra con la dirigente, corrono a salvarla. Molto emozionante.

Balestra affascina, senza dubbio, e chi se non un fascinoso come Gassman figlio avrebbe potuto impersonare un docente che fa sognare gli allievi e seduce dirigente e collega? È vero, talvolta il Balestra esibisce una certa fragilità, ma anche questa fa parte del fascino. È possibile che la fedeltà (che io non possiedo) del telespettatore possa essere premiata nel tempo. Ovvero è possibile che del nostro Professore possano emergere sfaccettature che questo breve testo sta ignorando. Ciò che non ignora è che egli si dedica anima e corpo ai suoi allievi. La banalità della routine familiare o coniugale non gli appartiene. Perché, se non mi sono perso qualcosa (cosa assai probabile), il Balestra è rigorosamente single.

Ma l’interrogativo rimane. Che scuola è quella del prof Balestra? Quale scuola contesta? E quali desideri vuole suscitare nei docenti? O quali insegnamenti vorrebbe impartire? Siate docenti fuori dagli schemi? Sì, perché se non ricordo male anche nella fiction di lui si dice che sarebbe fuori dagli “schemi”. Ma io che ogni giorno entro negli schemi (sempre meno gradevoli) della scuola devo considerarmi culturalmente banale? E se non inseguo per le strade di Palermo i miei allievi che corrono pericoli di varia natura, oppure non prendo botte da qualche delinquente per salvare una mia allieva (sì, accade nella fiction) devo considerarmi un docente alla don Abbondio? Un ignavo?

Insomma, chi potrebbe nel mondo 1 della realtà essere come il professor Balestra? Che spiega filosofia a braccio, che probabilmente neppure mette voti e non sopporta il registro elettronico, insomma che non tollera (chi può dargli torto?) tutta la burocrazia della scuola, che accende luci rosse con colleghe e persino con la dirigente scolastica? Che si ingaglioffa tra gli infiniti problemi delle sue allieve e dei suoi allievi? Che presta soldi e prende anche botte per loro?

Alzi la mano chi non vorrebbe essere un po’ come lui.

Giusto e ingiusto: Dante parla ancora

ANTIGONE E DANTE: IL SENSO AMARO DELL’INGIUSTIZIA

Monreale, Settimana di Studi Danteschi, 25 ottobre 2024

Maurizio Muraglia

O sommo Giove

Nel sesto canto del Purgatorio Dante si scaglia contro le città italiane. Le città dell’Italia sono in perenne conflitto tra loro, preda di violenze ideologiche che arrivano anche a produrre crudeltà estreme, come si è visto con la vicenda del conte Ugolino (Inf. 33).

Al centro dell’attenzione dantesca sta il male. Qui osservato nel suo manifestarsi politico, come conflittualità civile e caos istituzionale. La gente si odia (vieni a veder la gente quanto s’ama). Il mondo è sovvertito, ed i valori in cui Dante crede sono calpestati. L’autorità politica latita e, quando non latita, l’autorità ecclesiastica la ostacola nel suo compito di garantire ordine, armonia e benessere. E’ l’autorità politica, secondo l’impostazione del dantesco De Monarchia, quella preposta a garantire la felicità terrena.

Di fronte all’imperversare dei conflitti politici, lo sguardo di Dante si rivolge al cielo, alla giustizia divina:

118 E se licito m’è, o sommo Giove

che fosti in terra per noi crucifisso,

son li giusti occhi tuoi rivolti altrove?

Nel Medioevo Giove era diventato un nome comune, e ci si poteva permettere letterariamente di chiamare il Dio cristiano col suo nome. La domanda di Dante è la tipica domanda dell’uomo biblico di fronte al male. E’ anche la domanda dell’ebreo ai tempi dell’Olocausto: Dio, dove sei? Perché guardi altrove? E’ una domanda legittimata dal verso che coerenza c’è tra la presenza del male del mondo e l’amore che Dio ha per gli uomini, testimoniata dalla sua incarnazione e crocifissione? Se Dio è bene, perché c’è il male? L’uomo che ama la giustizia e vede l’ingiustizia, sentendosi impotente, non può che indignarsi. E’ esperienza di ciascuno.

E dopo, quasi a sintetizzare in una sola terzina tutta l’invettiva precedente, Dante esclama:

Ché le città d’Italia tutte piene

son di tiranni, e un Marcel diventa

ogne villan che parteggiando viene.

Le città d’Italia sono tutte piene di figure dal potere illegittimo. Tiranni. Capi di fazione giunti alla signoria delle città. Anche Marcello era un capo fazione che ambiva al potere nell’antica Roma contro Cesare, e a diventare capo fazione per Dante può essere un qualsiasi campagnolo. Il potere di questi tiranni è sentito come illegittimo in virtù di una tavola di valori superiore, che fa perno sull’amore. Il grande assente dalla scena politica del tempo di Dante.

Giustizia e Ingiustizia

Antigone e Dante guardano al mondo e ai poteri del mondo con la coscienza dell’Ingiustizia. Entrambi subiscono l’ingiustizia delle leggi umane. Antigone si ribella e si fa giustizia da sé seppellendo il fratello Polinice. E pagando il prezzo di questa ribellione. Anche Dante paga un prezzo salato per l’ingiustizia politica. Il suo esilio è il frutto di questa ingiustizia.

Entrambi hanno coscienza di una Giustizia superiore a quella degli uomini. In nome di questa, Antigone si ribella e fa di testa sua. E pagherà. Dante è in un’altra situazione. Non può fare niente da sé per riparare l’ingiustizia subita. Quella da lui subita è un’ingiustizia, si può dire, di sistema. Il sistema politico è malato. Dante non può aggiustarlo. Per questo si rivolge a Dio e invoca da lui la Giustizia.

Antigone agisce, Dante interroga: non vedi cosa sta succedendo? Perché sei distratto? L’invocazione è fatta da chi non capisce. Anzi, capisce o crede di capire come Dio vuole che vada il mondo. Ma vede che va tutto al contrario.

Di fronte al non capire Dante si pone però con umiltà. Come Antigone, anche Dante è certo di avere Dio dalla sua parte. Perché Dio è amore, e in giro c’è odio. Dante non vuole rinunciare alla bontà di Dio e allora ipotizza che sia lui a non vedere l’intenzione di Dio. Se Dio è buono, il male è provvisorio. Nel mistero della volontà di Dio si sta preparando qualcosa di buono, del tutto incomprensibile alla nostra intelligenza.

121 O è preparazion che ne l’abisso

del tuo consiglio fai per alcun bene

in tutto de l’accorger nostro scisso?

Ora, viene da chiedersi: al posto di Antigone, di fronte alla legge di Creonte, pur sapendo che il Dio cristiano sarebbe stato dalla sua parte, Dante avrebbe seppellito il fratello in nome della legge di Dio? Avrebbe trasgredito? Non è dato saperlo.

Obbedire o ribellarsi?

In qualunque luogo vi sia un’autorità, chi è sottoposto si aspetta giustizia da essa. Dunque il tema è posto. E se questa giustizia non c’è, che si fa? obbedire o ribellarsi? O c’è una terza possibilità?

Antigone si è ribellata e ha pagato. Socrate non si è ribellato e ha pagato lo stesso. Dante cosa fa? Risponde all’ingiustizia con la penna. Non si sottomette alle condizioni che gli pongono per rientrare, e ne ricava una condanna a morte in contunacia. Dante giudica. Esprime con chiarezza la propria indignazione. L’andazzo politico per lui è assolutamente censurabile. I giudizi sono sferzanti. Chi dovrebbe fare il suo dovere non lo fa. Denuncia. Non è ignavo. Interpella Dio, in due passaggi. Il primo è una vera e propria critica: dove guardi? Il secondo smorza la critica e ammette la possibilità che Dio abbia sguardo più lungo. Equidistante da due atteggiamenti: l’arroganza di chi vuole capire tutto e la rassegnazione di chi accetta tutto senza prendere posizione.

Dante prende posizione, denuncia, si indigna e scrive. Assume una postura chiara. Si può non condividere questa sua ossessione per l’autorità imperiale, la si può anzi la si deve, perché così la storia ha sentenziato, considerare implausibile, ma non lo si può accusare di ambiguità. Ogni uomo non è obbligato a capire perfettamente il tempo in cui vive. Può sbagliarsi. Ma ha il dovere, comunque, di interrogarsi e di combattere per una società migliore. Infatti Dante fa proprio questo e non c’è in lui rassegnazione o fatalismo. C’è l’interpellanza posta direttamente a Dio, quindi c’è la rinuncia alla propria onnipotenza. Egli si manifesta povero di potere e di sapere, e per questo non dà una risposta ma rivolge una domanda senza arroganza: guardi altrove o sono io che non capisco?

Questa postura – senza arroganza e senza rassegnazione – è interessante. Ci coinvolge. A qualsiasi età. Al male non ci si rassegna. Si denuncia con coraggio rivolgendosi a chi ha autorità. Lo ha fatto anche Antigone, ma Creonte non ha sentito ragioni ed Antigone ha agito, bypassando la legalità di Creonte in nome di un senso di Giustizia superiore. In Dante però troviamo anche il riconoscimento della possibilità di una visione più ampia, che consente provvisoriamente di perdere qualche battaglia pur di vincere una guerra. Insomma, per Dante sembra che l’ultima parola sia della legge divina. Lo fa per impotenza o per convinzione?

Il nostro tempo, a scuola

Alle volte in famiglia o a scuola chi ha autorità appare ingiusto e non si capisce perché: sta guardando più lontano e magari chi non ha autorità non percepisce lo stesso orizzonte. Ma la domanda va fatta, perché ogni studente ha il diritto di non capire e non ha il dovere di obbedire senza capire. E chi a scuola ha l’autorità, a differenza di Dio, ha il dovere di spiegare la ragione di quello che allo studente appare male. Di spiegargli che il male è apparente, perché è in gioco qualcosa di buono. E deve spiegare cos’è questo qualcosa di buono. Deve negoziare, argomentare. D’altra parte anche l’arroganza è controindicata, perché va sempre ammessa la possibilità di aver uno sguardo corto rispetto a quello che sta facendo chi è al di sopra di noi.

Insomma, la domanda ineludibile di chi non ha potere verso chi ce l’ha è questa: perché fai succedere questo? Sei distratto oppure sei attento ma guardi più lungo?

Ecco, Dante di fronte all’ingiustizia non è un rassegnato. E nemmeno un ribelle, un eversivo, un terrorista. Dante si indigna e non si trattiene dal dire e dal domandare, non fa sconti, incalza i poteri, anche rischiando la pelle, ma riconosce la propria limitatezza di sguardo, riconosce la possibilità di non vederci chiaro. Per questo domanda, chiede spiegazioni. Non è passivo, ma è attivo di fronte all’ingiustizia. In questo “riconoscimento attivo” sta proprio la sua grandezza. E forse anche la nostra, quando ci troviamo nella stessa condizione.

Il bisogno perduto

Diverse colleghe e colleghi ci hanno incoraggiato ad andare avanti perché di questo ci sarebbe bisogno. Non è vero quello che dicono. Non è della ricerca didattica che ormai c’è bisogno. E da tempo. Questo CIDI è un’associazione di docenti che crede in queste cose, e ogni anno, in diverse città d’Italia, mette in scena le esperienze didattiche di ogni ordine e grado. Lo scopo è quello di scambiare. Io racconto a te tu racconti a me, noi osserviamo, discutiamo magari critichiamo. Cresciamo tutti. Questa è la democrazia della scuola. Ciascuno ha diritto di mettere a disposizione la propria esperienza e gli altri hanno il diritto di discuterne.

Ma non c’è bisogno diffuso di questo. Non è all’ordine del giorno dell’agenda politica e di conseguenza dell’agenda scolastica. E’ vero, ci sono grossi eventi come Didacta, ma è la logica della fiera e degli espositori, dove magari non spunta la cosetta fatta nella scuola di periferia da discutere con altri che fanno o vorrebbero fare cose analoghe. Sono eventi in grande stile, da grancassa, con gli sponsor, non è il seminario artigianale, corpo a corpo, dove si può anche ragionare sul senso delle cose che si fanno in classe.

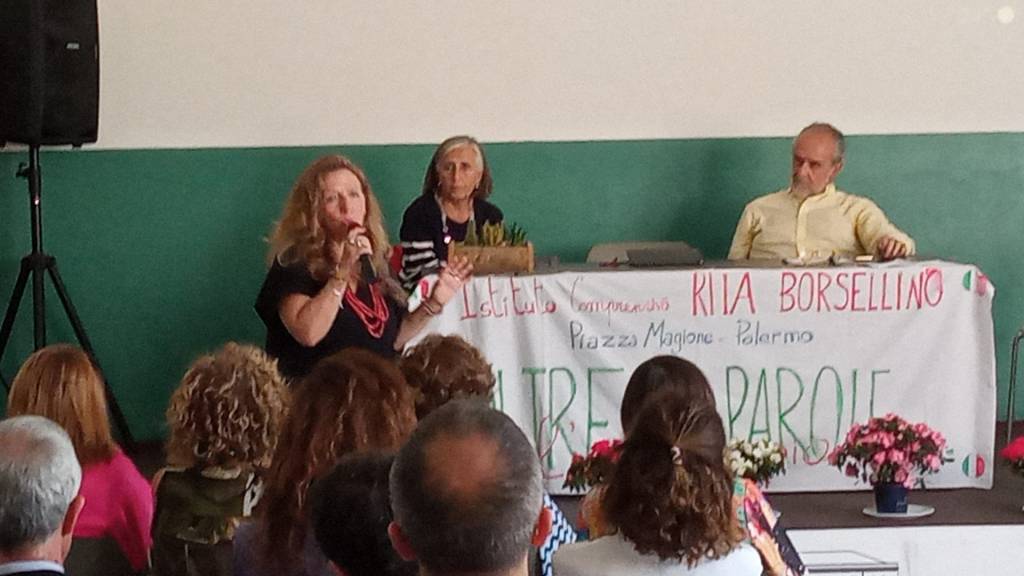

Ma non c’è bisogno di questo in giro. Il CIDI continua imperterrito, ogni anno, con quella cinquantina di irriducibili che alzano la testa dalla trincea delle scartoffie da dichiarare e delle piattaforme da caricare, dove da discutere c’è ben poco se non nulla. In queste foto la traccia di quel che si è fatto venerdì 24 maggio a Palermo presso l’Istituto comprensivo “Rita Borsellino” di piazza Magione. Prima del racconto delle esperienze si è parlato di valutazione. Io che qui scrivo, Mariarosa Turrisi e Luigi Menna, insieme a Daniela Sortino, abbiamo fatto un ragionamento che ai presenti è piaciuto. Ma è piaciuto perché abbiamo cercato di mettere ossigeno nell’asfissia delle circolari ministeriali sul voto di condotta, delle medie dei voti, dei mezzi e quarti di voto, nel recinto mefitico di Argo, cioè il digitale che ci guida come cani (appunto, Argo) al guinzaglio nel misurare il Vivente.

“Riappropriarsi della valutazione” ripeteva Mariarosa Turrisi, sottendendo che qualcuno ha scippato qualcosa. E’ vero: qualcuno ha scippato qualcosa e sembra ben lieto di scipparla ogni giorno. E’ stato scippato il senso della scuola come luogo del libero pensiero e della discussione. Non è poco.

Montanari è competente ma detesta la competenza…

A Palermo ieri tanti di noi, grazie ai fratelli editori Palumbo, hanno avuto il privilegio di ascoltare Tomaso Montanari e Pietro Cataldi su un tema di grande fascino, l’educazione sentimentale e la vita interiore tra arte e letteratura. Davvero si è trattato di un evento capace di suscitare tante riflessioni, soprattutto tra chi ha compiti educativi e di insegnamento a scuola, e tanti ce n’erano a Palazzo Steri. Montanari e Cataldi magnifici. Profondi. Coinvolgenti.

Montanari è un grande esperto d’arte. E Cataldi di letteratura. Nessuno avrebbe avuto dubbi in sala a definire entrambi due persone competenti. Senza virgolette. Competenti. Ciascuno di loro parlava di ciò che conosceva e padroneggiava. Di più: ne parlava in modo coinvolgente. Questo è avvenuto perché hanno costruito nel tempo una competenza almeno ternaria: disciplinare, culturale, comunicativa.

Ma Montanari non se n’è accorto. Appena ne ha avuto la possibilità ha cominciato a rifriggere la solita frittata delle competenze al servizio del capitale umano, delle competenze nemiche delle conoscenze, delle competenze misurabili e di tutto quel repertorio di luoghi comuni già somministratoci nel tempo da coloro che si indignerebbero certamente se qualche pedagogista o qualche insegnante si mettesse a discettare di psicanalisi o di filosofia. Eppure la filiera dei Morelli, dei Recalcati e dei Galimberti adesso annovera anche il professor Montanari. Finita la spiritualità, l’arte e la cultura, è iniziata la paccottiglia dell’accademia che discetta di apprendimento scolastico davanti a docenti osannanti. Un assist involontario ovviamente a coloro, tra i presenti, che sono orientati alla cultura disinteressata e “contemplativa” (che nelle classi scolastiche vuol dire astratta e pedante). Cioè proprio coloro a cui i due relatori non erano interessati a rivolgersi. Eterogenesi dei fini.

Giustamente Montanari lamenta l’attitudine a confinare gli esperti che trattano di politica e cittadinanza nel chiuso delle proprie discipline. Ma l’esperto che esonda deve anch’egli avere una sua deontologia intellettuale. Se no finisce a dilettantismo. Dunque, piuttosto che chiedere a chi ne sa più di lui – come farebbe chi ne sa meno di lui di storia dell’arte – quale accezione assume il concetto di competenza in ambito pedagogico e culturale – e magari anche tentare una via per cambiare nomen ad una res che però lui possiede e tutti ci auguriamo che gli alunni possiedano – egli invita i docenti addirittura all’obiezione di coscienza. Che ci vorrebbe davvero, ma non verso le competenze, bensì verso la burocrazia inutile, la medicalizzazione del disagio scolastico, la messinscena dell’ educazione civica a 33 ore e dei tutor orientativi a 30 ore. Per fortuna, quando egli era studente, i suoi docenti non fecero obiezione di coscienza sulle competenze. E costruirono la sua, di competenza. Che mi porterà in libreria a comprare il suo ultimo libro sull’arte.

Gramellini, non prendere troppi caffè….

“Poche notizie mi rendono pessimista sul futuro come la caduta inarrestabile delle iscrizioni al liceo classico: il prossimo anno lo frequenterà appena il 5,8% degli alunni di terza media che proseguiranno gli studi. Il classico non è nello spirito del tempo, secondo cui la scuola serve solo a trovare lavoro. E poiché si pensa che il mondo di domani avrà più bisogno di tecnici che di umanisti, studiare l’Iliade sembra a molti una perdita di tempo. Avrei parecchio da obiettare su questo punto (fior di economisti e ingegneri provengono dal classico), ma prendiamolo per buono. Però non fin dall’adolescenza, dai.

A quattordici anni nessuno sa ancora chi è: invece di restringergli il campo, bisogna allargarglielo a dismisura. Tutte le passioni della mia vita le ho assaggiate a quell’età, comprese la musica e lo sport, di cui leggevo le cronache sotto il banco durante le lezioni più noiose. Ma erano le cronache di Gianni Brera, uno che sapeva coniugare il racconto della partita con l’epica di Omero. È vero, il classico non ti spiega «come» funziona il mondo, ma in compenso ti abitua a chiederti «perché». A capire le cause delle cose, a snasare il conformismo degli anticonformisti, ad addestrare i sensi e la mente per riuscire a cogliere la bellezza in un tramonto o anche solo in una vetrina. Il classico è come la cyclette: mentre ci stai sopra, fai fatica e ti sembra che non porti da nessuna parte. Ma quando scendi, scopri che ti ha fornito i muscoli per andare dappertutto.”

(Gramellini, Il Caffè, Corriere dell’1 febbraio)

La noia che mi assale non viene da Gramellini, ma dalla retorica nostalgica che fa scaturire. Ho fatto il liceo classico, mi sono laureato in lettere classiche e insegno al liceo classico dopo aver insegnato in quasi tutti gli altri indirizzi. Uscendo dal classico mi sono sentito fortissimo in alcune materie, un vero demente in altre. All’università ho dovuto studiare di sana pianta materie che oggi insegno. Perché al liceo su queste materie ho ottenuto zero. Dai miei studi passati e recenti, dalla mia esperienza in classe passata e presente e da quello che ho osservato negli ultimi 40 anni ho ricavato che ci sono due stoltezze, una presunta ed una sicura: la prima sarebbe abolire il liceo classico (ma non so chi lo stia facendo, Gramellini lo deduce abusivamente dal calo di iscrizioni); l’altra sarebbe che è la scuola migliore, come vorrebbe il codazzo di ammiratrici e ammiratori che fa girare la geremiade del signor Gramellini. Non c’è bisogno di essere Maurizio Bettini, uno dei massimi classicisti viventi, per evitare la trita mitologia della classicità – che gronda sangue, violenza, ingiustizia, pregiudizio e discriminazione in modo non dissimile da tutte le altre epoche – o Raffaele Simone, uno dei massimi linguisti viventi, per evitare la trita mitologia delle lingue “logiche” (che un minimo di competenze in linguistica dovrebbe far ritenere un’assurdità). Proprio le mitologie, le pedanterie e le nostalgie ingenue accelerano la caduta in picchiata del liceo classico.

Basterebbe invece soltanto il buon senso di capire che ci sono alunni usciti dal classico che riescono bene ed altri che riescono male. La differenza non la fa la patetica convinzione che i secondi “non sono portati”, ma la più elementare constatazione che non hanno avuto docenti all’altezza. E se un docente non è all’altezza – come si è visto, si vede e si vedrà al classico e altrove – c’è poco da mitizzare. E poi occorrerebbe evitare di offendere tutte le alunne e gli alunni che il classico non lo fanno e che sono fior di intelligenze. L’Italia non potrebbe reggersi con i soli allievi usciti dal classico, e men che meno con gli ancora numericamente inferiori che hanno avuto la fortuna di non venir fuori da docenti incapaci, inesperti o cambiati ogni anno.

Se ne ricordassero Gramellini e i gramellinidi che spopolano sui social. Facciano un bel sondaggio tra le ragazze e i ragazzi usciti dal classico e soprattutto stiano nella realtà piuttosto che nella fiction.

Tanto belli quanto inutili

Alcuni anni fa ci provò Recalcati, col suo erotico “L’ora di lezione”. Grande successo. L’uomo sa scrivere. Quest’anno ci ha rimesso mano Zagrebelsky, col suo “La lezione”. Entrambi, of course, non sono insegnanti di scuola. Nel suo, l’insigne giurista esemplifica sempre pensando ai suoi studenti universitari. Anche il suo libro si fa apprezzare. Scritto bene, con passione e cultura. Sono libri che contengono cose belle, ma è difficile che a leggerli sia il lettore implicito da essi presupposto, cioè chi fa tutt’altro in classe. Chi non fa per niente le cose scritte in quei due libri non ha motivo di leggerli, e se li leggesse non saprebbe di che parlano. Quindi sono libri sostanzialmente inutili, perché confermativi presso coloro che poi realmente li leggono. Cioè sono esteticamente utili, ma non spostano una virgola.

Non spostano una virgola perché non mutano il dosaggio tra chi cerca di rendere la lezione un evento della mente, o dantescamente dell’emozione intellettuale se si vuole, e chi, pur volendo fare lo stesso, non sa farlo, o se sa farlo non lo fa perché il burocrate che è in lei o in lui prevale. Questa seconda antropologia docente è quella più diffusa, e pertanto la referente principe delle sparate ministeriali. Asfaltata dal sistema tecnocratico che assume la veste del concorso a cattedra quizzologico e nozionistico, di qualche dirigente ansiogeno più realista del re, del registro elettronico idiota che propone mezzi e quarti di voto, di famiglie legate a ricordi da libro Cuore che sfornano ulteriori banalità da bar quando discutono di scuola, di una cultura valutativa demenziale tutta intrisa di medie e percentuali in cui sguazzano gli illusi dell’ossimorica valutazione oggettiva e del migliorabile-solo-ciò-che-è-misurabile.

Sono libri che presuppongono che chi va in classe sia una donna libera o un uomo libero. Merce rara. Ma quando accade tutto è lezione, come provai qualche anno fa a raccontare qui, con ben più scarsa tiratura.

Chi l’avrebbe mai detto?

In questi 19 minuti e 15 secondi il presidente dell’Invalsi Roberto Ricci, persona garbata e amabile, ci dice delle cose che ritengo necessario appendere permanentemente in cucina per tenerle a mente. Ne isolo tre, ma è bene guardare tutto il video.

Primo. L’Invalsi ha compiti esclusivi di monitoraggio del sistema. Per cambiarlo occorre il decisore politico. Aspettiamolo.

Secondo. I risultati negativi al Sud dipendono da “un contesto sfavorevole all’apprendimento” che ha “opportunità culturali minori”. Non ci avevamo fatto caso.

Terzo. Se le scuole “eliminano o riducono” il peso del contesto sui dati possono individuare quella parte che dipende strettamente da esse. Individuando il 20-25 per cento dipendente da esse “cominciamo da domani”. A fare che, non ce lo dice. E come si fa a separare il peso del contesto dal peso della scuola, neppure. Si accettano scommesse.

Alla fine Reginaldo Palermo, prefigurando il momento in cui il dott. Ricci andrà in pensione, poiché questi si è autocompreso come uno che sta sempre “sulla fune”, immagina che potrà dire “finalmente sono tornato con i piedi sulla terra”. Sublime.