Archivi Blog

Il bisogno perduto

Diverse colleghe e colleghi ci hanno incoraggiato ad andare avanti perché di questo ci sarebbe bisogno. Non è vero quello che dicono. Non è della ricerca didattica che ormai c’è bisogno. E da tempo. Questo CIDI è un’associazione di docenti che crede in queste cose, e ogni anno, in diverse città d’Italia, mette in scena le esperienze didattiche di ogni ordine e grado. Lo scopo è quello di scambiare. Io racconto a te tu racconti a me, noi osserviamo, discutiamo magari critichiamo. Cresciamo tutti. Questa è la democrazia della scuola. Ciascuno ha diritto di mettere a disposizione la propria esperienza e gli altri hanno il diritto di discuterne.

Ma non c’è bisogno diffuso di questo. Non è all’ordine del giorno dell’agenda politica e di conseguenza dell’agenda scolastica. E’ vero, ci sono grossi eventi come Didacta, ma è la logica della fiera e degli espositori, dove magari non spunta la cosetta fatta nella scuola di periferia da discutere con altri che fanno o vorrebbero fare cose analoghe. Sono eventi in grande stile, da grancassa, con gli sponsor, non è il seminario artigianale, corpo a corpo, dove si può anche ragionare sul senso delle cose che si fanno in classe.

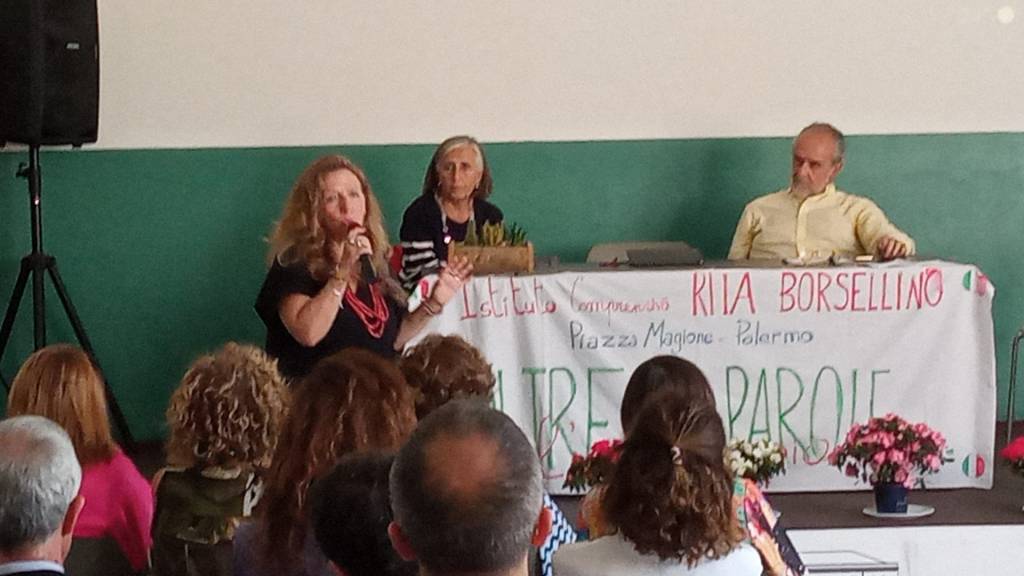

Ma non c’è bisogno di questo in giro. Il CIDI continua imperterrito, ogni anno, con quella cinquantina di irriducibili che alzano la testa dalla trincea delle scartoffie da dichiarare e delle piattaforme da caricare, dove da discutere c’è ben poco se non nulla. In queste foto la traccia di quel che si è fatto venerdì 24 maggio a Palermo presso l’Istituto comprensivo “Rita Borsellino” di piazza Magione. Prima del racconto delle esperienze si è parlato di valutazione. Io che qui scrivo, Mariarosa Turrisi e Luigi Menna, insieme a Daniela Sortino, abbiamo fatto un ragionamento che ai presenti è piaciuto. Ma è piaciuto perché abbiamo cercato di mettere ossigeno nell’asfissia delle circolari ministeriali sul voto di condotta, delle medie dei voti, dei mezzi e quarti di voto, nel recinto mefitico di Argo, cioè il digitale che ci guida come cani (appunto, Argo) al guinzaglio nel misurare il Vivente.

“Riappropriarsi della valutazione” ripeteva Mariarosa Turrisi, sottendendo che qualcuno ha scippato qualcosa. E’ vero: qualcuno ha scippato qualcosa e sembra ben lieto di scipparla ogni giorno. E’ stato scippato il senso della scuola come luogo del libero pensiero e della discussione. Non è poco.

Il CIDI di Palermo festeggia la didattica

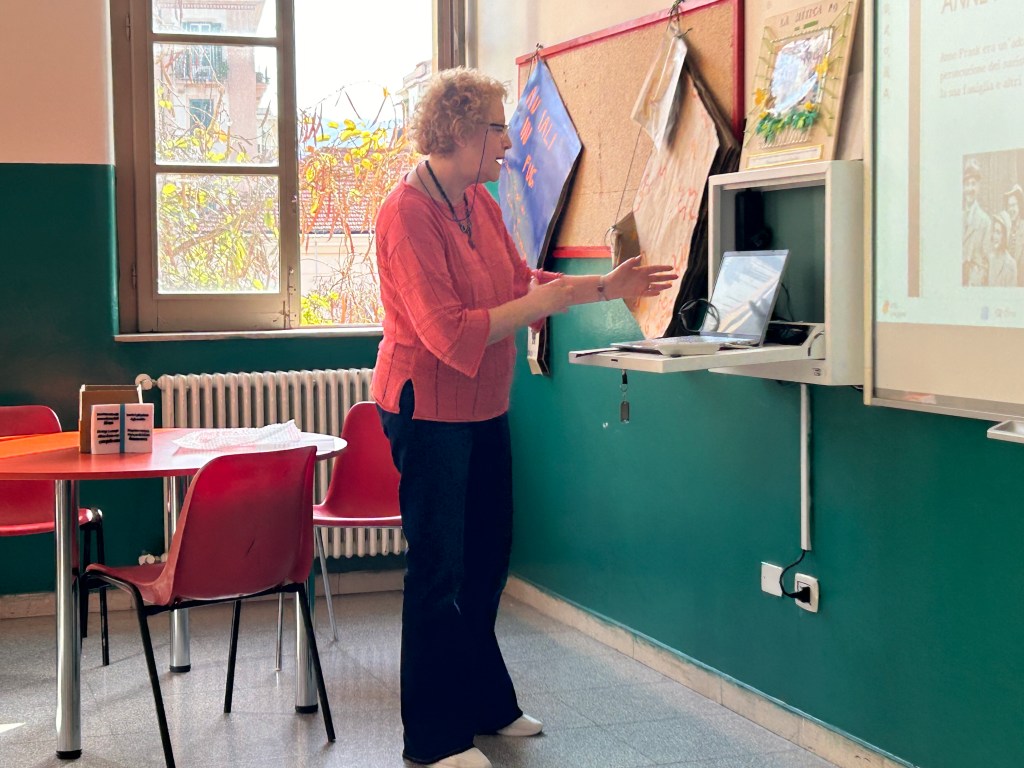

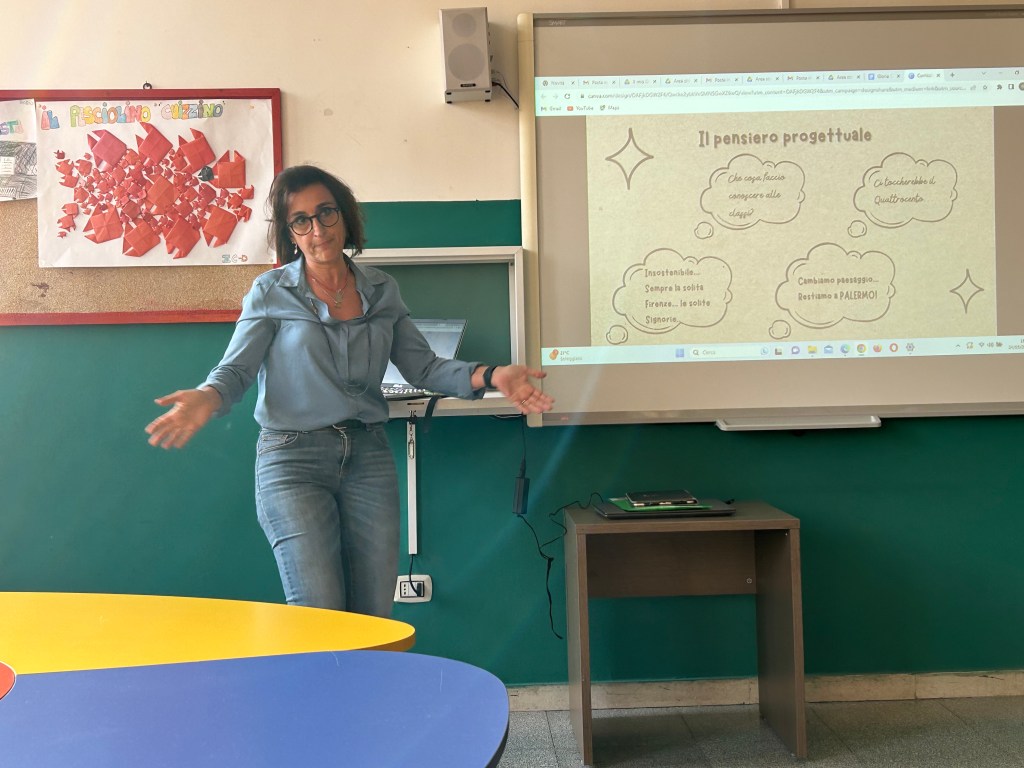

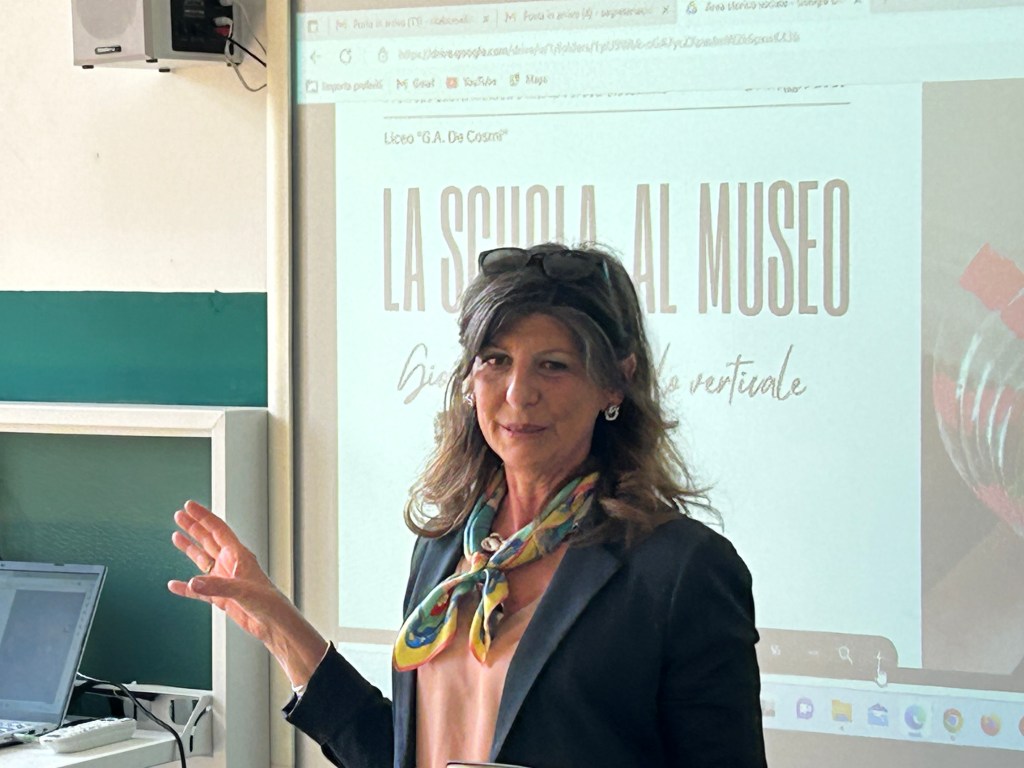

Ieri il CIDI di Palermo, presso l’IC “Rita Borsellino”, ha realizzato la sua annuale giornata del curricolo. Tante e tanti docenti si sono presentati per raccontare le loro esperienze didattiche o per ascoltarle. Coinvolto ogni ordine e grado di studi e ogni area del sapere. Un pomeriggio pieno di spunti, riflessioni, condivisioni. Ne verrebbe fuori un libro, se si radunasse l’immensa ricchezza prodotta. Le sessioni parallele, coordinate da Agata Gueli, Luigi Menna e Viviana Conti, sono state precedute da due interventi-cornice di Caterina Gammaldi e Maurizio Muraglia. Hanno introdotto i lavori la presidente nazionale Valentina Chinnici e la presidente del CIDI di Palermo Daniela Sortino. Accoglienza perfetta della scuola e della sua DS Lucia Sorce.

E’ stata davvero la festa della didattica vera e viva.

Il ministero meritevole e moralizzatore

Il ministro protempore della scuola emana una circolare in cui ribadisce il divieto di uso del cellulare a scuola. Che è una formulazione essenzialmente inesatta. E’ il divieto di abuso, non il divieto di uso. Che gli abusi di qualsiasi genere siano vietati è un’ovvietà. Infatti poi non può (perché non deve) fare a meno di precisare che per fini didattici e formativi autorizzati dal docente i cellulari si possono usare. Il dibattito stucchevole è partito, molto spesso dopo una lettura superficiale del testo ed una sostanziale ignoranza del suo sovrascopo. Sono anni che la stessa politica ministeriale enfatizza le competenze digitali. Si fa formazione ai docenti sull’uso formativo dei dispositivi personali. Qualcosa non torna. Già nel 2007 il dimenticato ministro del centrosinistra Fioroni, che mai e poi mai l’attuale ministro avrebbe desiderato citare se non fosse per portare avanti il sovrascopo della circolare, aveva inneggiato al ritorno della serietà. E adesso i cultori della serietà tornano ad occuparsi della scuola, quando proprio i loro sodali ed essi stessi ammorbano ogni giorno l’aria che si respira con gli squilli dei loro cellulari. Nel 2007 ad un convegno sulla scuola che si svolgeva nelle Marche cui ho presenziato un esperto di scuola rivolse la parola al ministro Fioroni che per tutta risposta si alzò e si appartò per parlare al cellulare. Quanto dire.

Che in classe un alunno possieda o non possieda il cellulare è un problema di chi insegna. Tenerlo nelle mani e fare altro rispetto a quanto viene insegnato è sbagliato ma non c’è bisogno della circolare ministeriale per capirlo. Tante cose sono sbagliate a scuola: anche studiare Matematica mentre c’è Filosofia, ma nessuno vieterebbe di portare il libro di Matematica. Anche pensare ad altro mentre si spiega, ma nessuno vieterebbe di portare a scuola il cervello.

La finiscano i politici di compulsare il sistema con circolari il cui sovrascopo è solo quello di annunciare a benpensanti sparsi qua e là – inclusi docenti che in classe avrebbero comunque seri problemi a farsi seguire – il ritorno della serietà. La parola divieto è molto seduttiva, si sa. Solletica l’immaginario dell’uomo della strada e lo illude che vietare significhi risolvere. La solita pantomima delle soluzioni semplici a questioni complesse. Se a scuola c’è noia e desiderio di fare altro non sarà la sparizione del cellulare, cioè della tentazione di fare altro, che risolve il problema. Il problema è la noia, e la noia è una questione relazionale, educativa e didattica. Che si affronta discutendo sui saperi della scuola, sulla pedanteria di troppi insegnanti, su una caricatura di valutazione che ancora fa medie aritmetiche e sulla burocrazia che ormai appesta la vita degli insegnanti distraendoli dal cuore della loro professione, che resta culturale. La scuola affonda ed il ministro sequestra i cellulari. Non so se il riso o la pietà prevale, diceva il poeta recanatese.

Caro ministro, ci levi mano. Glielo dice un docente che usa e fa usare il cellulare in classe perché in classe si studia, si ricerca e si dibatte. E oggi non si studia, non si ricerca e non si dibatte senza il supporto di un cellulare. C’è in classe il libro e c’è il cellulare. Entrambi si aiutano e tutti siamo più istruiti. Il cellulare lo usa anche lei ed i suoi colleghi politici. Lo usano gli insegnanti e i dirigenti. Sempre. Perché vivono nel loro tempo. Che distragga o non distragga dal proprio dovere fa parte dello scenario cognitivo in cui anche a lei tocca vivere. La sua circolare non dice niente di più di quanto è ovvio, cioè che è vietato fare un’altra cosa rispetto a quella che si ha il dovere di fare. La spieghi ai suoi colleghi parlamentari, quando si sta lavorando per il bene comune e si fanno gli affari loro dentro il loro cellulare. La spieghi anche ai dirigenti, che lo usano durante le conferenze di servizio, e ai docenti, che lo usano durante i collegi dei docenti. Nel caso dei ragazzi, la monelleria ricade su di loro, nel caso degli adulti la monelleria ricade su tutti noi.

I nostalgici della Didattica in Mascherina

Sulla Didattica in Mascherina (DIM), mostro prodotto dal COVID insieme alla DAD, ho avuto modo di ragionare alcuni mesi fa. Le linee guida per il prossimo anno scolastico, com’è noto, riservano l’uso della mascherina a chi rischia forme severe di contagio. E nell’assistere alla riapertura del dibattito sulle misure di protezione dal Covid nelle aule scolastiche, continuo a restare sbalordito dalla disinvoltura con cui qualche infettivologo si lancia nella nostalgia della mascherina in classe. Nulla da dire: l’infettivologo fa un altro mestiere. Con tutto il rispetto, non ha idea di cosa sia scuola o insegnamento.

La DIM è un mostro. Può non riconoscerlo soltanto chi non opera a scuola, chi ha una concezione accademica, distaccata e algida dell’insegnamento o ancora chi non riesce a scrollarsi di dosso la fobia di contagiarsi e pertanto vorrebbe vivere isolato da tutto e tutti ma non può. Se gli impianti di areazione non ci sono e i complottisti non si vaccinano, il rimedio non è la classe ingessata e mascherata. Chi deve spiegare dietro ad una mascherina deve impegnarsi seriamente per farsi capire e per reggere alla stanchezza. Chi come alunno deve intervenire dovrà avere voce chiara e distinta oppure di quel che dice nulla si capirà. E magari preferirà tacere. Che meraviglia. Le competenze in lingua straniera possono andare a farsi benedire, ma quel che è più pesante è il dimezzamento dei volti, che rende la comunicazione una vera e propria farsa condita di “come?”, “ripeti” ecc. Ho sentito colleghe e colleghi, anche stimabilissimi, dichiarare che si può fare scuola bene in mascherina e resto allibito per la palese bizzarria dell’enunciato, come si può capire intervistando i nostri alunni.

Per carità non è questa una negazione della possibile pericolosità del contagio, e neppure un indulgere al folklore dei no mask di qualche anno fa, ma a me pare che, se si rischia ogni giorno per tante ragioni, si potrà a maggior ragione rischiare facendo scuola in modo pieno e serio. Chi ha paura dica che ha paura (massimo rispetto) ma non spacci l’aula mascherata per aula formativa perché di formativo tra persone senza bocca non c’è niente.

La questione sta tutta nel rapporto tra rischio e valore. Per che cosa nella vita val la pena rischiare se non per ciò che ai nostri occhi ha valore? Alcuni devono spiegarci perché il valore apprendimento non merita una quota di rischio più del valore tavolata in trattoria o apericena in centro. Mangiare in compagnia non ha più valore che parlare, sorridere e soprattutto imparare in compagnia. Infliggere una mascherina a studenti ed insegnanti che poi tutto il giorno trascorrono la loro vita in ogni dove, anche al chiuso, senza mascherina, significa non avere capito niente della necessità assoluta (non mi nascondo dietro giri di parole: assoluta) che l’insegnare e l’imparare avvengano potendosi guardare e potendo comunicare in modo chiaro e distinto, anche attraverso le emozioni.

Insomma, se c’è stato un tempo in cui, per ragioni più o meno prudenziali, si è potuta immaginare e praticare una simile distorsione dell’ambiente di apprendimento, perché a quell’epoca non si correvano rischi di nessun genere e la DIM faceva parte di questo paesaggio, oggi, dopo tre anni, come è stato per la DAD, anche questa caricatura della scuola deve tramontare, perché la misura francamente è colma e ai nostri allievi la scuola vera in cui ci si guarda e ci si sorride davvero (sempre se si ha interesse a guardarsi o a sorridere, fatto non scontato nelle nostre scuole) non la restituirà nessuno.

Il gioco delle tre didattiche

| LIVELLI | DIP* | DIM | DAD |

| RELAZIONI PERSONALI | 2 | 1 | 0 |

| COMUNICAZIONE ORALE | 2 | 1 | 1 |

| COMUNICAZIONE SCRITTA | 2 | 2 | 1 |

| QUALITA’ E DURATA SPIEGAZIONI DOCENTE | 2 | 1 | 1 |

| PSICOFISICO STUDENTI | 2 | 1 | 0 |

| PSICOFISICO DOCENTE | 2 | 1 | 1 |

| COOPERAZIONE STUDENTI | 2 | 1 | 0 |

| DIBATTITO IN CLASSE | 2 | 1 | 1 |

| UTILIZZO DIGITALE | 1 | 2 | 2 |

| INNOVAZIONE DIDATTICA | 1 | 1 | 2 |

| INCLUSIONE SVANTAGGI | 2 | 1 | 0 |

| SICUREZZA CONTAGIO | 2 | 1 | 2 |

| TOTALE | 22/24 | 14/24 | 11/24 |

*Si intende in assenza di pandemia

Legenda:

2 – Buono / 1 – Sufficiente / 0 – Scarso

DIP – Didattica in Presenza

DIM – Didattica in Mascherina

DAD – Didattica a Distanza

VALUTAZIONE

Nel raffronto tra le didattiche mi appare nettamente preferibile la Didattica in Presenza in condizioni normali, senza distanziamenti e mascherine, che in questa fase è impossibile. Nel raffronto tra le due altre didattiche oggi possibili, cioè la DIM e la DAD, l’esperienza condensata nella tabella mi porta a ritenere che la Didattica in Mascherina superi la Didattica a Distanza di una misura nettamente inferiore a quanto invece la separa dalla Didattica in Presenza. Il che porta a ritenere che, con l’aumento del rischio e con una decisa disponibilità a mettere da parte ossessioni valutative e fissazioni enciclopediche, per periodi circoscritti la DAD sia preferibile alla DIM. Anche per fare rientrare sia pur temporaneamente nella didattica il sorriso, che per alcuni docenti è inessenziale perché non sanno ridere e non hanno motivi per ridere e soprattutto far ridere.

Per eventuali approfondimenti sulla Didattica in Mascherina rimando al mio intervento sulla rivista del CIDI Insegnare.

Prove tecniche di dialogo

Denunciata più volte negli ultimi tempi la stucchevolezza del dibattito attorno alla presunta alternativa tra didattica per conoscenze e didattica per competenze nell’insegnamento, ho smosso l’interesse di coloro che verso la didattica per competenze hanno nutrito sempre qualche sospetto legittimo e qualcun altro frutto di stereotipi.

Denunciata più volte negli ultimi tempi la stucchevolezza del dibattito attorno alla presunta alternativa tra didattica per conoscenze e didattica per competenze nell’insegnamento, ho smosso l’interesse di coloro che verso la didattica per competenze hanno nutrito sempre qualche sospetto legittimo e qualcun altro frutto di stereotipi.

Merita attenzione questa riflessione dell’amico e collega Luciano Sesta, docente di filosofia, che ha voluto affrontare la questione dal suo punto di vista.

Sesta é un appassionato sostenitore della dimensione conoscitiva dello studio, a cui attribuisce naturaliter una funzione formativa. Se un sapere ha sapore, in altri termini, é già performante, senza didattiche giustapposte. C’è verità in quel che dice, ma c’è anche rischio. C’è verità, se chi maneggia il sapere non é un burocrate della materia ma un formatore. C’è rischio se dietro l’elogio del sapere dovesse annidarsi l’impiegato del programma svolto. Tra verità e rischio, però, Sesta é capace di aprire orizzonti importanti alla riflessione sul significato che assume il sapere della scuola a contatto con gli studenti. Egli ha ben compreso che il sottoscritto non é un cultore delle competenze in senso tecnicistico, ma in senso culturale. Ha anche compreso che la discussione su conoscenze e competenze rischia la sterilità se resta al di fuori delle aule. Cominciamo a riempire le aule dei professori e i collegi dei docenti di questioni cruciali da affrontare laicamente senza appelli-contro o manifesti-per.

Vignetta di Laura Mollica

Eran 600, eran giovani (forse) e forti……

600 docenti universitari lanciano un appello al Governo e al Parlamento perché gli studenti non sanno l’Italiano.

600 docenti universitari lanciano un appello al Governo e al Parlamento perché gli studenti non sanno l’Italiano.

La scuola non fa il suo dovere. Dito puntato contro le Indicazioni per il primo ciclo.

Le maestre si mettano a lavorare seriamente. Signore maestre, adesso sì che la ricreazione è finita, soprattutto perché saranno i colleghi delle secondarie a vigilare su di voi. I signori universitari, notoriamente sensibili alla didattica, danno i giusti suggerimenti e voi non potrete far finta di niente.

Solo qualche sparuto osservatore la pensa diversamente….