Archivi categoria: Educazione e scuola

Professore, facci sognare

Impazza, anche tra gli addetti ai lavori della scuola, la serie televisiva dal titolo “Un professore”, protagonista Alessandro Gassman. “Dovresti vederla”. “Uno come te non può non vederla”. E vediamola allora. Dante Balestra è il professore. Un tipo come si suol dire alternativo, sempre con giacca squinternata-bavero alzato, mai o forse in qualche puntata una camicia, maniche rigorosamente arrotolate, jeans, scarponi e un po’ di trasandatezza generale come di chi non può apparire troppo borghese. Il collega giacca e cravatta dal piglio d’altri tempi che incontra in sala professori fa risaltare maggiormente l’anticonvenzionalità del Balestra. La fiction, si sa, è un mondo 2, che qualche legame col mondo 1 della realtà non può non averlo. Anzi, deve averlo. In questo caso ci si chiede quali rapporti la scuola della serie televisiva “Un professore” intrattenga con la scuola reale.

Egli insegna, manco a dirlo, filosofia. Entra in classe si siede sulla cattedra o gira tra i banchi e affabula. Parte della classe è rapita e affascinata, parte resta alquanto annoiata, troppo presa da altri problemi. E in questo un certo aggancio con la realtà c’è. In classe ci sono figli di docenti, compreso il figlio del protagonista (che ha un legame omosessuale), e questo con la realtà c’entra meno, perché la legge vieta di avere i propri figli come alunni. A ciò si aggiunge che anche la figlia della dirigente scolastica sta in classe ed è compagna dei figli dei professori. Si chiama Greta ed è un soggetto come si suol dire a rischio, infatti la preside chiede al Balestra, specialista in casi difficili, di tenerla d’occhio.

La vita di questo professore è una vita alquanto eroica. Egli si fa carico di tutte le problematiche dei suoi allievi e non manca naturalmente l’alunno suicida, Gabriele, di cui non è riuscito ad accorgersi (segue senso di colpa da onnipotenza frustrata). La vita di questi allievi diciottenni è alquanto tumultuosa. Storie sentimentali, sessuali, inquietudini, stati depressivi. I docenti cercano di fare bene il loro lavoro, ma il vero eroe è lui, che ha al suo attivo anche altre imprese. Per esempio imprese erotiche. Mentre scrivo, una delle sue colleghe (Claudia Pandolfi nel mondo 1), con il figlio in classe anche lei, è incinta e non ha il coraggio di rivelarlo al padre, cioè al Professore, ma occorre anche considerare che il mitico Balestra ha condiviso il letto nientemeno che con la giovane e zelante dirigente, separata, una tipa che vuole indossare la maschera rigida richiesta dal suo ruolo, ma risulta scarsamente convincente. Anzi alquanto ridicola. Sarebbe più convincente se facesse l’innamorata come si vede lontano un miglio che è. Poi la figlia Greta vuole suicidarsi e i due ex amanti, Balestra con la dirigente, corrono a salvarla. Molto emozionante.

Balestra affascina, senza dubbio, e chi se non un fascinoso come Gassman figlio avrebbe potuto impersonare un docente che fa sognare gli allievi e seduce dirigente e collega? È vero, talvolta il Balestra esibisce una certa fragilità, ma anche questa fa parte del fascino. È possibile che la fedeltà (che io non possiedo) del telespettatore possa essere premiata nel tempo. Ovvero è possibile che del nostro Professore possano emergere sfaccettature che questo breve testo sta ignorando. Ciò che non ignora è che egli si dedica anima e corpo ai suoi allievi. La banalità della routine familiare o coniugale non gli appartiene. Perché, se non mi sono perso qualcosa (cosa assai probabile), il Balestra è rigorosamente single.

Ma l’interrogativo rimane. Che scuola è quella del prof Balestra? Quale scuola contesta? E quali desideri vuole suscitare nei docenti? O quali insegnamenti vorrebbe impartire? Siate docenti fuori dagli schemi? Sì, perché se non ricordo male anche nella fiction di lui si dice che sarebbe fuori dagli “schemi”. Ma io che ogni giorno entro negli schemi (sempre meno gradevoli) della scuola devo considerarmi culturalmente banale? E se non inseguo per le strade di Palermo i miei allievi che corrono pericoli di varia natura, oppure non prendo botte da qualche delinquente per salvare una mia allieva (sì, accade nella fiction) devo considerarmi un docente alla don Abbondio? Un ignavo?

Insomma, chi potrebbe nel mondo 1 della realtà essere come il professor Balestra? Che spiega filosofia a braccio, che probabilmente neppure mette voti e non sopporta il registro elettronico, insomma che non tollera (chi può dargli torto?) tutta la burocrazia della scuola, che accende luci rosse con colleghe e persino con la dirigente scolastica? Che si ingaglioffa tra gli infiniti problemi delle sue allieve e dei suoi allievi? Che presta soldi e prende anche botte per loro?

Alzi la mano chi non vorrebbe essere un po’ come lui.

Indelebile Nuccio Pulvirenti

Li chiamavano Ispettori, oggi sono Dirigenti Tecnici. Se n’è andato uno di questi, l’Ispettore Sebastiano Pulvirenti chiamato affettuosamente “Nuccio”, una di quelle figure che non si possono cancellare. Ho avuto l’onore di lavorare a stretto gomito suo per alcuni anni, senza essere, come si dice, “comandato” nelle stanze del potere scolastico locale. Ero un insegnante in servizio e basta. Portavo avanti il CIDI di Palermo. Quegli anni erano anni in cui le scuole siciliane avevano la sensazione di essere assistite. Erano gli anni immediatamente seguenti all’arrivo dell’autonomia, in cui credeva fortemente, e spesso ci si ritrovava insieme allo stesso tavolo a lavorare con i docenti. E con noi anche Giancarlo Cerini, suo caro amico. Devo a Nuccio Pulvirenti se oggi – per contrasto – ho imparato cos’è la tecnocrazia nella scuola, quel sapere per iniziati fatto di acronimi feroci (RAV, PDM, OSA, UDA, PTOF, PEI, BES……) col quale si fanno le conferenze di servizio ed i collegi nelle scuole in cui non si capisce niente e quelli che ci capiscono sono….lo staff. Con Nuccio le leggi e gli adempimenti erano avvolti da cultura, finezza intellettuale, linguaggio cordiale. Era il Cerini siculo. Le sue slides erano belle. Ci teneva lui alla bellezza con cui presentare anche contenuti aridi. Amava la letteratura e non concludeva mai un intervento senza una citazione. Mi disse una volta che avrei dovuto imparare a farle le slides, perché mi vedeva usare ancora la lavagna luminosa. Ha insegnato a generazioni di docenti e dirigenti la valutazione come compagna di strada per fare le cose meglio. La rete FARO ne è stata testimonianza. Ho un ricordo personale dolce, di persona mite, elegante, sempre tesa a sdrammatizzare, mai a giudicare, mai a darsi arie da uomo di potere. Lo rimpiange la scuola siciliana perché come lui, senza offesa per nessuno, non se ne sono visti più. E sempre meno, con l’aria che tira, se ne vedranno.

Giusto e ingiusto: Dante parla ancora

ANTIGONE E DANTE: IL SENSO AMARO DELL’INGIUSTIZIA

Monreale, Settimana di Studi Danteschi, 25 ottobre 2024

Maurizio Muraglia

O sommo Giove

Nel sesto canto del Purgatorio Dante si scaglia contro le città italiane. Le città dell’Italia sono in perenne conflitto tra loro, preda di violenze ideologiche che arrivano anche a produrre crudeltà estreme, come si è visto con la vicenda del conte Ugolino (Inf. 33).

Al centro dell’attenzione dantesca sta il male. Qui osservato nel suo manifestarsi politico, come conflittualità civile e caos istituzionale. La gente si odia (vieni a veder la gente quanto s’ama). Il mondo è sovvertito, ed i valori in cui Dante crede sono calpestati. L’autorità politica latita e, quando non latita, l’autorità ecclesiastica la ostacola nel suo compito di garantire ordine, armonia e benessere. E’ l’autorità politica, secondo l’impostazione del dantesco De Monarchia, quella preposta a garantire la felicità terrena.

Di fronte all’imperversare dei conflitti politici, lo sguardo di Dante si rivolge al cielo, alla giustizia divina:

118 E se licito m’è, o sommo Giove

che fosti in terra per noi crucifisso,

son li giusti occhi tuoi rivolti altrove?

Nel Medioevo Giove era diventato un nome comune, e ci si poteva permettere letterariamente di chiamare il Dio cristiano col suo nome. La domanda di Dante è la tipica domanda dell’uomo biblico di fronte al male. E’ anche la domanda dell’ebreo ai tempi dell’Olocausto: Dio, dove sei? Perché guardi altrove? E’ una domanda legittimata dal verso che coerenza c’è tra la presenza del male del mondo e l’amore che Dio ha per gli uomini, testimoniata dalla sua incarnazione e crocifissione? Se Dio è bene, perché c’è il male? L’uomo che ama la giustizia e vede l’ingiustizia, sentendosi impotente, non può che indignarsi. E’ esperienza di ciascuno.

E dopo, quasi a sintetizzare in una sola terzina tutta l’invettiva precedente, Dante esclama:

Ché le città d’Italia tutte piene

son di tiranni, e un Marcel diventa

ogne villan che parteggiando viene.

Le città d’Italia sono tutte piene di figure dal potere illegittimo. Tiranni. Capi di fazione giunti alla signoria delle città. Anche Marcello era un capo fazione che ambiva al potere nell’antica Roma contro Cesare, e a diventare capo fazione per Dante può essere un qualsiasi campagnolo. Il potere di questi tiranni è sentito come illegittimo in virtù di una tavola di valori superiore, che fa perno sull’amore. Il grande assente dalla scena politica del tempo di Dante.

Giustizia e Ingiustizia

Antigone e Dante guardano al mondo e ai poteri del mondo con la coscienza dell’Ingiustizia. Entrambi subiscono l’ingiustizia delle leggi umane. Antigone si ribella e si fa giustizia da sé seppellendo il fratello Polinice. E pagando il prezzo di questa ribellione. Anche Dante paga un prezzo salato per l’ingiustizia politica. Il suo esilio è il frutto di questa ingiustizia.

Entrambi hanno coscienza di una Giustizia superiore a quella degli uomini. In nome di questa, Antigone si ribella e fa di testa sua. E pagherà. Dante è in un’altra situazione. Non può fare niente da sé per riparare l’ingiustizia subita. Quella da lui subita è un’ingiustizia, si può dire, di sistema. Il sistema politico è malato. Dante non può aggiustarlo. Per questo si rivolge a Dio e invoca da lui la Giustizia.

Antigone agisce, Dante interroga: non vedi cosa sta succedendo? Perché sei distratto? L’invocazione è fatta da chi non capisce. Anzi, capisce o crede di capire come Dio vuole che vada il mondo. Ma vede che va tutto al contrario.

Di fronte al non capire Dante si pone però con umiltà. Come Antigone, anche Dante è certo di avere Dio dalla sua parte. Perché Dio è amore, e in giro c’è odio. Dante non vuole rinunciare alla bontà di Dio e allora ipotizza che sia lui a non vedere l’intenzione di Dio. Se Dio è buono, il male è provvisorio. Nel mistero della volontà di Dio si sta preparando qualcosa di buono, del tutto incomprensibile alla nostra intelligenza.

121 O è preparazion che ne l’abisso

del tuo consiglio fai per alcun bene

in tutto de l’accorger nostro scisso?

Ora, viene da chiedersi: al posto di Antigone, di fronte alla legge di Creonte, pur sapendo che il Dio cristiano sarebbe stato dalla sua parte, Dante avrebbe seppellito il fratello in nome della legge di Dio? Avrebbe trasgredito? Non è dato saperlo.

Obbedire o ribellarsi?

In qualunque luogo vi sia un’autorità, chi è sottoposto si aspetta giustizia da essa. Dunque il tema è posto. E se questa giustizia non c’è, che si fa? obbedire o ribellarsi? O c’è una terza possibilità?

Antigone si è ribellata e ha pagato. Socrate non si è ribellato e ha pagato lo stesso. Dante cosa fa? Risponde all’ingiustizia con la penna. Non si sottomette alle condizioni che gli pongono per rientrare, e ne ricava una condanna a morte in contunacia. Dante giudica. Esprime con chiarezza la propria indignazione. L’andazzo politico per lui è assolutamente censurabile. I giudizi sono sferzanti. Chi dovrebbe fare il suo dovere non lo fa. Denuncia. Non è ignavo. Interpella Dio, in due passaggi. Il primo è una vera e propria critica: dove guardi? Il secondo smorza la critica e ammette la possibilità che Dio abbia sguardo più lungo. Equidistante da due atteggiamenti: l’arroganza di chi vuole capire tutto e la rassegnazione di chi accetta tutto senza prendere posizione.

Dante prende posizione, denuncia, si indigna e scrive. Assume una postura chiara. Si può non condividere questa sua ossessione per l’autorità imperiale, la si può anzi la si deve, perché così la storia ha sentenziato, considerare implausibile, ma non lo si può accusare di ambiguità. Ogni uomo non è obbligato a capire perfettamente il tempo in cui vive. Può sbagliarsi. Ma ha il dovere, comunque, di interrogarsi e di combattere per una società migliore. Infatti Dante fa proprio questo e non c’è in lui rassegnazione o fatalismo. C’è l’interpellanza posta direttamente a Dio, quindi c’è la rinuncia alla propria onnipotenza. Egli si manifesta povero di potere e di sapere, e per questo non dà una risposta ma rivolge una domanda senza arroganza: guardi altrove o sono io che non capisco?

Questa postura – senza arroganza e senza rassegnazione – è interessante. Ci coinvolge. A qualsiasi età. Al male non ci si rassegna. Si denuncia con coraggio rivolgendosi a chi ha autorità. Lo ha fatto anche Antigone, ma Creonte non ha sentito ragioni ed Antigone ha agito, bypassando la legalità di Creonte in nome di un senso di Giustizia superiore. In Dante però troviamo anche il riconoscimento della possibilità di una visione più ampia, che consente provvisoriamente di perdere qualche battaglia pur di vincere una guerra. Insomma, per Dante sembra che l’ultima parola sia della legge divina. Lo fa per impotenza o per convinzione?

Il nostro tempo, a scuola

Alle volte in famiglia o a scuola chi ha autorità appare ingiusto e non si capisce perché: sta guardando più lontano e magari chi non ha autorità non percepisce lo stesso orizzonte. Ma la domanda va fatta, perché ogni studente ha il diritto di non capire e non ha il dovere di obbedire senza capire. E chi a scuola ha l’autorità, a differenza di Dio, ha il dovere di spiegare la ragione di quello che allo studente appare male. Di spiegargli che il male è apparente, perché è in gioco qualcosa di buono. E deve spiegare cos’è questo qualcosa di buono. Deve negoziare, argomentare. D’altra parte anche l’arroganza è controindicata, perché va sempre ammessa la possibilità di aver uno sguardo corto rispetto a quello che sta facendo chi è al di sopra di noi.

Insomma, la domanda ineludibile di chi non ha potere verso chi ce l’ha è questa: perché fai succedere questo? Sei distratto oppure sei attento ma guardi più lungo?

Ecco, Dante di fronte all’ingiustizia non è un rassegnato. E nemmeno un ribelle, un eversivo, un terrorista. Dante si indigna e non si trattiene dal dire e dal domandare, non fa sconti, incalza i poteri, anche rischiando la pelle, ma riconosce la propria limitatezza di sguardo, riconosce la possibilità di non vederci chiaro. Per questo domanda, chiede spiegazioni. Non è passivo, ma è attivo di fronte all’ingiustizia. In questo “riconoscimento attivo” sta proprio la sua grandezza. E forse anche la nostra, quando ci troviamo nella stessa condizione.

DIVIETO CELLULARI: IL NEOPROIBIZIONISMO CHE METTE LA CENERE SOTTO IL TAPPETO

“Io non ho conosciuto il peccato se non per la legge, né avrei conosciuto la concupiscenza, se la legge non avesse detto: Non desiderare. Prendendo pertanto occasione da questo comandamento, il peccato scatenò in me ogni sorta di desideri”.

Torna sempre alla mia memoria di laico questo passo di Paolo di Tarso, tratto dalla Lettera ai cristiani di Roma, quando nel mio lavoro di insegnante osservo la dinamica della Proibizione, di cui la scuola, a misura della sua perdita di credibilità sociale, sembra avidamente nutrirsi. La dinamica della Proibizione consente a chi vuole debellare un fenomeno di intervenire sulle regole. Sarebbe impensabile una scuola priva di regole. Chi potrebbe immaginare una vita scolastica ordinata se nulla fosse proibito?

L’ultima circolare del ministro Valditara non poteva che riscuotere il plauso pressoché generalizzato perché proibisce l’uso del cellulare nella scuola dai 3 ai 14 anni. E per marcare la propria perentorietà lo vieta anche per scopi didattici, aggiunta superflua perché sarebbe stato comunque l’unico ambito in cui la proibizione avrebbe dovuto concentrarsi, considerato che il cellulare in classe, durante le lezioni, già non può essere adoperato con altri scopi. Quindi la notizia non è il divieto ma gli scopi didattici.

Questa proibizione dovrebbe “togliere il male da Israele”, sempre per parafrasare l’ansia proibizionista dell’antico ebraismo certificata dal Deuteronomio.

Vietare è impegnativo. Perché chi vieta deve essere irreprensibile, pena l’indebolimento di significato del divieto, del genere “fate come vi dicono ma non fate quel che fanno”. Il mondo proibizionista degli adulti, infatti – mondo politico incluso che ne ha bisogno come il pane per gestire i consensi – non è meno dipendente dai cellulari di quanto non appaia il mondo giovanile, e a giudicare dal continuo e becero uso che se ne vede fare da persone che vanno dai 40 ai 70 anni si può trarre il convincimento che forse il pulpito ha qualcosa che scricchiola.

Si dirà che il divieto riguarda i più piccoli, ma qualcosa non torna ugualmente, perché consentire al quattordicenne liceale quel che è vietato al ragazzino che era prima non toglie proprio nulla da Israele, ovvero non rende il quattordicenne più saggio.

Seguendo la logica paolina infatti è abbastanza verosimile che il divieto aumenti a dismisura la voglia di trasgressione dei più piccoli, ai quali le insegnanti e gli insegnanti del primo ciclo dovrebbero spiegare perché loro no e gli adulti sì. Impossibile infatti immaginare un esercito di docenti del primo ciclo che dalle 8 alle 14 ignori il proprio cellulare: ci sarà sempre un tecnico della lavatrice, una madre anziana, un postino, un corriere di Amazon che non passeranno mai dal centralino della scuola. E allora che si fa?

I social sono il luogo-principe della chiacchiera da stadio. E nella logica dello stadio si è visto chi ha denigrato la circolare del ministro perché Valditara è di destra e quindi appariva naturale contestarlo anche se avesse detto che la terra gira attorno al sole; e chi vi ha inneggiato come alla panacea di tutti i mali del secolo, perché all’uomo comune la Proibizione – naturalmente inflitta agli altri su questioni che non lo toccano – dà una sorta di vertigine educativa insopprimibile.

Posture come quella che qui assumo invece sono molto più soggette a critiche perché sfuggono a quel genere di chiacchiera e peraltro hanno un’impronta antiproibizionista. Infatti sono convinto che in educazione ogni proibizione abbia respiro corto: vinci la battaglia, ma non vincerai mai la guerra. In politica questa attitudine al proibire (tra cui chiudere porti ecc.), che è un’attitudine muscolare, si chiama generalmente propaganda. Sono ormai più di venti anni che i ministri tentano di fare la guerra ai cellulari, con lo sguardo miope di chi non immagina che una circolare ministeriale del 2070 proibirà l’ingresso nelle scuole senza il cellulare, come oggi è proibita la partenza in aereo senza documento di riconoscimento.

L’alternativa alla proibizione è nota a tutti, ma ha scarso successo perché costa troppa fatica e forse esige una professionalità docente di un certo tipo. Il dispositivo da proibire va infatti guardato in faccia, tutti insieme, per capire dove ci frega e dove ci avvantaggia. Ci sono momenti della lezione in cui lo poseremo perché il focus è altrove, e anche questo riporre il cellulare sarà educativo, con un’enfasi quasi liturgica, perché tutti capiranno quando è il caso e quando non lo è. Poi lo prenderemo tutti insieme perché ci serve andare a cercare qualcosa che ci serve oppure perché vogliamo imparare il suo utilizzo per studiare meglio.

Essendo un dispositivo di uso quotidiano che poi, dalle 14 in poi, userebbero comunque, si tratterebbe di metterlo a tema in classe, come tutte le cose “pericolose” che a scuola vengono guardate in faccia per capire in cosa consista la loro pericolosità. Diventiamo dipendenti da qualcosa senza cui non riusciamo a vivere. Non è che toglierla dai radar vuol dire eliminare la dipendenza. Ti posso togliere la “roba” e farti impazzire dal desiderio di averla, ma non ho risolto il problema se non lavoro sulle ragioni della dipendenza. Significa mettere la cenere sotto il tappeto.

Il bisogno perduto

Diverse colleghe e colleghi ci hanno incoraggiato ad andare avanti perché di questo ci sarebbe bisogno. Non è vero quello che dicono. Non è della ricerca didattica che ormai c’è bisogno. E da tempo. Questo CIDI è un’associazione di docenti che crede in queste cose, e ogni anno, in diverse città d’Italia, mette in scena le esperienze didattiche di ogni ordine e grado. Lo scopo è quello di scambiare. Io racconto a te tu racconti a me, noi osserviamo, discutiamo magari critichiamo. Cresciamo tutti. Questa è la democrazia della scuola. Ciascuno ha diritto di mettere a disposizione la propria esperienza e gli altri hanno il diritto di discuterne.

Ma non c’è bisogno diffuso di questo. Non è all’ordine del giorno dell’agenda politica e di conseguenza dell’agenda scolastica. E’ vero, ci sono grossi eventi come Didacta, ma è la logica della fiera e degli espositori, dove magari non spunta la cosetta fatta nella scuola di periferia da discutere con altri che fanno o vorrebbero fare cose analoghe. Sono eventi in grande stile, da grancassa, con gli sponsor, non è il seminario artigianale, corpo a corpo, dove si può anche ragionare sul senso delle cose che si fanno in classe.

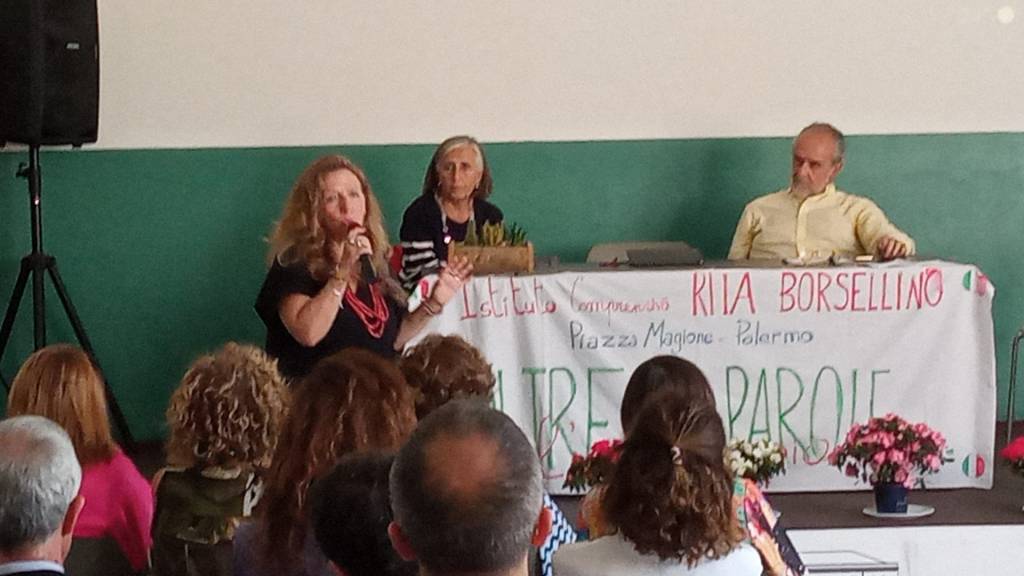

Ma non c’è bisogno di questo in giro. Il CIDI continua imperterrito, ogni anno, con quella cinquantina di irriducibili che alzano la testa dalla trincea delle scartoffie da dichiarare e delle piattaforme da caricare, dove da discutere c’è ben poco se non nulla. In queste foto la traccia di quel che si è fatto venerdì 24 maggio a Palermo presso l’Istituto comprensivo “Rita Borsellino” di piazza Magione. Prima del racconto delle esperienze si è parlato di valutazione. Io che qui scrivo, Mariarosa Turrisi e Luigi Menna, insieme a Daniela Sortino, abbiamo fatto un ragionamento che ai presenti è piaciuto. Ma è piaciuto perché abbiamo cercato di mettere ossigeno nell’asfissia delle circolari ministeriali sul voto di condotta, delle medie dei voti, dei mezzi e quarti di voto, nel recinto mefitico di Argo, cioè il digitale che ci guida come cani (appunto, Argo) al guinzaglio nel misurare il Vivente.

“Riappropriarsi della valutazione” ripeteva Mariarosa Turrisi, sottendendo che qualcuno ha scippato qualcosa. E’ vero: qualcuno ha scippato qualcosa e sembra ben lieto di scipparla ogni giorno. E’ stato scippato il senso della scuola come luogo del libero pensiero e della discussione. Non è poco.

State buoni se potete (politically correct)

Che idea diffusa c’è sul “manifestare”, sul “dissentire”? Può esserci spazio per un politicamente corretto del manifestare? Certo ci sono delle regole cui nessuno può venir meno. Da un lato. Dall’altro c’è che l’indignarsi, a meno che non sia una buffonata, presuppone rabbia, sdegno, voglia di cambiare le cose.

Quanto ci si lamenta dell’apatia dei nostri ragazzi? Non si indignano per niente, sono indifferenti, sono abbarbicati al cellulare. Ma il mondo degli adulti davvero si lamenta di questo oppure sotto sotto lo benedice? La discussione dei docenti al momento del voto di condotta sembra esemplare. L’alunno che dissente dal modo di insegnare del docente difficilmente avrà “dieci”. Di più: c’è anche l’alunno un po’ “vivace” che paga pegno e magari si prende il suo “nove”, se non “otto”, perché ha subito qualche nota.

Siamo davvero convinti di desiderare alunni capaci di “esagerare”, che è quella situazione in cui ci si trova quando si è incazzati? Oppure abbiamo tanta voglia di alunni buoni, ubbidienti, diligenti, che rompono il meno possibile? Di quale immaginario si nutrono i cittadini?

La verità è che la nostra educazione resta tutto sommato perbenista e normalizzatrice. Sono rari gli insegnanti che col monello discutono. Tanti ancora sanzionano. Convinti che la sanzione sia un rimedio alla monelleria, ammesso che questa sia tale. La sanzione punitiva a scuola è legittima? Senza dubbio. Ma il criterio di legittimità sul piano educativo non sempre è il criterio vincente. Perché poi dietro presunte legittimità si nasconde il manganello.

Nell’immaginario educativo non ha ancora trovato posto un’idea di educazione dialogica, capace anche di rischiare che la monelleria abbia il sopravvento pur di mantenere la relazione. Insomma un’educazione non violenta.

State buoni se potete

I ragazzi manifestanti subiscono manganellate dalle forze dell’ordine. Indignazione generalizzata, persino dal Quirinale. Sacrosanta. Però occorre fare un passo ulteriore. Che idea diffusa c’è sul “manifestare”, sul “dissentire”? Può esserci spazio per un politicamente corretto del manifestare? Certo ci sono delle regole cui nessuno può venir meno. Da un lato. Dall’altro c’è che l’indignarsi, a meno che non sia una buffonata, presuppone rabbia, sdegno, voglia di cambiare le cose.

Quanto ci si lamenta dell’apatia dei nostri ragazzi? Non si indignano per niente, sono indifferenti, sono abbarbicati al cellulare. Ma il mondo degli adulti davvero si lamenta di questo oppure sotto sotto lo benedice? La discussione dei docenti al momento del voto di condotta sembra esemplare. L’alunno che dissente dal modo di insegnare del docente difficilmente avrà “dieci”. Di più: c’è anche l’alunno un po’ “vivace” che paga pegno e magari si prende il suo “nove”, se non “otto”, perché ha subito qualche nota.

Siamo davvero convinti di desiderare alunni capaci di “esagerare”, che è quella situazione in cui ci si trova quando si è incazzati? Oppure abbiamo tanta voglia di alunni buoni, ubbidienti, diligenti, che rompono il meno possibile? Di quale immaginario si nutrono anche i ragazzi delle forze dell’ordine, senza che necessariamente debbano avere avuto ordini dall’alto?

La verità è che la nostra educazione resta tutto sommato perbenista e normalizzatrice. Sono rari gli insegnanti che col monello discutono. Tanti ancora sanzionano. Convinti che la sanzione sia un rimedio alla monelleria, ammesso che questa sia tale. La sanzione punitiva a scuola è legittima? Senza dubbio. Ma il criterio di legittimità sul piano educativo non sempre è il criterio vincente. Perché poi dietro presunte legittimità (manifestazione non autorizzata ecc.) si nasconde il manganello.

Il poliziotto che manganella è figlio di un immaginario in cui non ha ancora trovato posto un’idea di educazione dialogica, capace anche di rischiare che la monelleria abbia il sopravvento pur di mantenere la relazione. Insomma un’educazione non violenta, quale magari i nostri giovani poliziotti non hanno ricevuto.

Murgia superstar? Ma la libertà non è una passeggiata

La scomparsa di Michela Murgia, come avviene di solito per tutte e tutti coloro che pongono un segno riconoscibile nel discorso pubblico, ha generato articoli e commenti sulle testate giornalistiche, dibattiti anche aspri sui social ed in generale espressioni di stima anche da parte di aree intellettuali a lei avverse. Non essendo un esperto di Murgia, perché non ho mai letto alcun suo libro, ma seguendola qua e là nel dibattito pubblico, ho cercato di rendermi conto di quale fosse (e ancora sia mentre scrivo) la posta in gioco delle celebrazioni o, per meglio dire, la valenza politica del segno da lei lasciato.

Mi è subito parso chiaro che la vita di questa donna è stata un inno alla libertà. E pertanto, come in tutti questi casi accade, pensiamo solo a Pasolini, è stata una vita divisiva. Ed è su questa platea di denigratori e plaudenti che vorrei soffermarmi, non ritenendomi in grado, per decenza intellettuale, di schierarmi tra gli uni o tra gli altri.

Tanto si è discusso sulla sua comunità queer, che avrebbe rappresentato la forma più alta di emancipazione intellettuale ed esistenziale, che Murgia abbia messo in atto, dallo schema familiare borghese. Non mi è sfuggito neppure il forte impegno nella direzione di un abbattimento degli stereotipi che costituiscono il brodo di coltura della violenza contro le donne.

Ho letto commenti provenienti da testate cattoliche come Avvenire, che con garbo e chiarezza hanno con evidenza manifestato rispetto ma preso le distanze dall’impostazione data da Murgia ai legami familiari. Niente di nuovo. Cosa deve scrivere Avvenire? Curiosamente queste prese di distanze vanno a braccetto con analoghe prese di distanze di loschi figuri della politica cui della famiglia cristiana non frega un tubo e usano il vangelo e la fede per farsi i propri comodi elettorali e aumentare consenso. Questo è squallore. Non Avvenire.

Tuttavia ho la sensazione che anche tanti plaudenti, che ad esempio inneggiano alla diffusione del Murgia-pensiero nelle scuole, siano mossi più da un’estetica social-chic che da reale e praticata sintonia di vedute o comunanza di pratiche in tema di libertà e di abbattimento degli schemi familiari legati al sangue e ai ruoli. Deliziose signore da apericena e selfie in gommone maritate in chiesa e rigorosamente eterosessuali e monomaschili sproloquiano sulla libertà di Michela Murgia probabilmente non avendo ben letto le coordinate della propria vita, le scelte compiute, la sequenza dei no alla libertà che la loro vita testimonia. Anche qui un po’ di misura e di decenza intellettuale non guasterebbe.

Il familismo italiano è ben celebre. Nella vita di tutti i giorni è constatabile il filo spinato eretto in tantissime famiglie borghesi tra familiari e parenti da un lato ed “estranei” dall’altro. Arruolarsi nell’esercito di Murgia solo in chiacchiera social-chic senza aver vissuto concretamente l’esperienza della comunità d’amore i cui confini non sono legati ai ruoli, mi pare operazione piuttosto banale. Forse a qualcuna o qualcuno che resta sedotto dallo schema-Murgia occorrerebbe spiegare le complesse dinamiche istituite da un’impostazione di questo genere, di cui si rischia di vedere soltanto una forma di libertà new age cui proiettare le proprie frustrazioni da ordinaria routine familiare.

Personalmente guardo con simpatia e ammirazione a quel modello di comunità, che rievoca – i cattolici lo dovrebbero sapere, se ancora aprono le Scritture – la relativizzazione dei legami familiari compiuta dallo stesso Gesù di Nazareth nel corso della sua predicazione. Non è il mio modello, perché ho fatto scelte diverse, perché ho seguito un’impostazione più borghese forse per scarso coraggio e debolezza di letture, ma proprio per questo adotto un profilo basso nell’urlare la mia adesione incondizionata al Murgia-pensiero e prendo le distanze dalle facili adesioni ed esaltazioni, perché la vita di Michela Murgia è stata scomoda, molto scomoda, mentre la vita delle inneggiatrici e degli inneggiatori alla libertà non mi appare spesso altrettanto scomoda.

Una parola sull’educazione e sulla scuola. Il pensiero di Murgia a scuola calerebbe come l’acqua sul marmo. La scuola è un contenitore altamente conformista, in cui lo schema-base della famiglia tradizionale raramente è messo in discussione. Il blocco genitori-docenti su questo è molto meno discontinuo di quanto facciano pensare le lamentele dei docenti nei confronti dei genitori. Sono pesci che si fronteggiano dentro lo stesso acquario, in cui Murgia non entrerebbe mai. Non c’è libertà di pensiero nelle scuole, solo uno schema esecutivo top-down che il ceto impiegatizio dei docenti ha la preoccupazione di mettere in atto. Se fosse stata una docente che interviene in un Collegio, Murgia sarebbe stata subito emarginata e richiamata all’ordine da qualche zelante dirigente ventriloquo del Ministero. Inutile prendersi per i fondelli e sognare libertà dove non c’è.

In conclusione, prima di inneggiare alla libertà ci si chieda che cosa vuol dire essere realmente liberi e si sia capaci di riconoscere che la libertà di tutti è molto ridotta, ed i coraggiosi alla Pasolini, alla Saviano e alla Murgia (senza scomodare Gesù, Socrate o Gandhi) si contano sulle dita di una mano. Tutte e tutti commossi al funerale di Murgia e poi tutti a casuccia col cagnolino in salotto, il maritino che nessuna mi deve toccare ed i figli, se ci sono, attorno al focolare domestico, meglio se frequentano ragazzi “sistemati”. Essere donne come Murgia non è facile. Occorre molta ascesi, molto lavoro su se stesse, molte scelte coraggiose, poca comfort zone. Appunto, molta libertà. Cose serie.