Archivi categoria: Cultura e società

Murgia superstar? Ma la libertà non è una passeggiata

La scomparsa di Michela Murgia, come avviene di solito per tutte e tutti coloro che pongono un segno riconoscibile nel discorso pubblico, ha generato articoli e commenti sulle testate giornalistiche, dibattiti anche aspri sui social ed in generale espressioni di stima anche da parte di aree intellettuali a lei avverse. Non essendo un esperto di Murgia, perché non ho mai letto alcun suo libro, ma seguendola qua e là nel dibattito pubblico, ho cercato di rendermi conto di quale fosse (e ancora sia mentre scrivo) la posta in gioco delle celebrazioni o, per meglio dire, la valenza politica del segno da lei lasciato.

Mi è subito parso chiaro che la vita di questa donna è stata un inno alla libertà. E pertanto, come in tutti questi casi accade, pensiamo solo a Pasolini, è stata una vita divisiva. Ed è su questa platea di denigratori e plaudenti che vorrei soffermarmi, non ritenendomi in grado, per decenza intellettuale, di schierarmi tra gli uni o tra gli altri.

Tanto si è discusso sulla sua comunità queer, che avrebbe rappresentato la forma più alta di emancipazione intellettuale ed esistenziale, che Murgia abbia messo in atto, dallo schema familiare borghese. Non mi è sfuggito neppure il forte impegno nella direzione di un abbattimento degli stereotipi che costituiscono il brodo di coltura della violenza contro le donne.

Ho letto commenti provenienti da testate cattoliche come Avvenire, che con garbo e chiarezza hanno con evidenza manifestato rispetto ma preso le distanze dall’impostazione data da Murgia ai legami familiari. Niente di nuovo. Cosa deve scrivere Avvenire? Curiosamente queste prese di distanze vanno a braccetto con analoghe prese di distanze di loschi figuri della politica cui della famiglia cristiana non frega un tubo e usano il vangelo e la fede per farsi i propri comodi elettorali e aumentare consenso. Questo è squallore. Non Avvenire.

Tuttavia ho la sensazione che anche tanti plaudenti, che ad esempio inneggiano alla diffusione del Murgia-pensiero nelle scuole, siano mossi più da un’estetica social-chic che da reale e praticata sintonia di vedute o comunanza di pratiche in tema di libertà e di abbattimento degli schemi familiari legati al sangue e ai ruoli. Deliziose signore da apericena e selfie in gommone maritate in chiesa e rigorosamente eterosessuali e monomaschili sproloquiano sulla libertà di Michela Murgia probabilmente non avendo ben letto le coordinate della propria vita, le scelte compiute, la sequenza dei no alla libertà che la loro vita testimonia. Anche qui un po’ di misura e di decenza intellettuale non guasterebbe.

Il familismo italiano è ben celebre. Nella vita di tutti i giorni è constatabile il filo spinato eretto in tantissime famiglie borghesi tra familiari e parenti da un lato ed “estranei” dall’altro. Arruolarsi nell’esercito di Murgia solo in chiacchiera social-chic senza aver vissuto concretamente l’esperienza della comunità d’amore i cui confini non sono legati ai ruoli, mi pare operazione piuttosto banale. Forse a qualcuna o qualcuno che resta sedotto dallo schema-Murgia occorrerebbe spiegare le complesse dinamiche istituite da un’impostazione di questo genere, di cui si rischia di vedere soltanto una forma di libertà new age cui proiettare le proprie frustrazioni da ordinaria routine familiare.

Personalmente guardo con simpatia e ammirazione a quel modello di comunità, che rievoca – i cattolici lo dovrebbero sapere, se ancora aprono le Scritture – la relativizzazione dei legami familiari compiuta dallo stesso Gesù di Nazareth nel corso della sua predicazione. Non è il mio modello, perché ho fatto scelte diverse, perché ho seguito un’impostazione più borghese forse per scarso coraggio e debolezza di letture, ma proprio per questo adotto un profilo basso nell’urlare la mia adesione incondizionata al Murgia-pensiero e prendo le distanze dalle facili adesioni ed esaltazioni, perché la vita di Michela Murgia è stata scomoda, molto scomoda, mentre la vita delle inneggiatrici e degli inneggiatori alla libertà non mi appare spesso altrettanto scomoda.

Una parola sull’educazione e sulla scuola. Il pensiero di Murgia a scuola calerebbe come l’acqua sul marmo. La scuola è un contenitore altamente conformista, in cui lo schema-base della famiglia tradizionale raramente è messo in discussione. Il blocco genitori-docenti su questo è molto meno discontinuo di quanto facciano pensare le lamentele dei docenti nei confronti dei genitori. Sono pesci che si fronteggiano dentro lo stesso acquario, in cui Murgia non entrerebbe mai. Non c’è libertà di pensiero nelle scuole, solo uno schema esecutivo top-down che il ceto impiegatizio dei docenti ha la preoccupazione di mettere in atto. Se fosse stata una docente che interviene in un Collegio, Murgia sarebbe stata subito emarginata e richiamata all’ordine da qualche zelante dirigente ventriloquo del Ministero. Inutile prendersi per i fondelli e sognare libertà dove non c’è.

In conclusione, prima di inneggiare alla libertà ci si chieda che cosa vuol dire essere realmente liberi e si sia capaci di riconoscere che la libertà di tutti è molto ridotta, ed i coraggiosi alla Pasolini, alla Saviano e alla Murgia (senza scomodare Gesù, Socrate o Gandhi) si contano sulle dita di una mano. Tutte e tutti commossi al funerale di Murgia e poi tutti a casuccia col cagnolino in salotto, il maritino che nessuna mi deve toccare ed i figli, se ci sono, attorno al focolare domestico, meglio se frequentano ragazzi “sistemati”. Essere donne come Murgia non è facile. Occorre molta ascesi, molto lavoro su se stesse, molte scelte coraggiose, poca comfort zone. Appunto, molta libertà. Cose serie.

Dante, la scienza e l’immanenza

Matto è chi spera che nostra ragione

possa trascorrer la infinita via

che tiene una sustanza in tre persone.

State contenti, umana gente, al quia;

ché, se potuto aveste veder tutto,

mestier non era parturir Maria;

e disïar vedeste sanza frutto

tai che sarebbe lor disio quetato,

ch’etternalmente è dato lor per lutto

(Purg. III, 34-42)

La scienza di Dante comprende le sole cose che vediamo e tocchiamo, insomma l’arredo materiale del mondo. Nessun sospetto riguardo alle cose dentro alle cose, l’immensamente piccolo, o alle cose sopra le cose, l’immensamente grande. E poiché il poeta rappresenta una gigantesca cassa di risonanza delle conoscenze del suo tempo, e dei tempi che lo hanno preceduto, dobbiamo credere che nessuno sia stato sfiorato allora dall’idea di un mondo dentro le cose o sopra le cose. La Terra è una sfera per metà coperta dalle acque e per l’altra metà costituita di terre emerse sotto un cielo stellato fisso e immobile, e dobbiamo immaginare che questo fosse sufficiente a soddisfare le menti degli uomini e delle donne del tempo. Cosa è successo, dunque, che ci ha fatto sollevare gli occhi verso il firmamento e affondare lo sguardo nelle viscere delle cose stesse? Quale terremoto ci ha affrancato dall’ignoranza più fitta e dall’ancor più pericolosa presunzione di sapere? Non certo l’approfondimento dei misteri teologici e della loro complicatissima veste dottrinaria, ma proprio l’inquietudine tutta umana che non ci fa “stare contenti” al quia: una capacità di vedere le stesse cose di sempre come trasparenti e trasfigurate, e di imbarcarsi in una serie nutrita di “folli voli” (Inf. XXVI, 112-126): una terrena ribellione al già deciso e destinato; una natura che oltre alla pura e semplice ferinità ci permetta la messa in prospettiva, la comparazione e l’astrazione, il misurare e il far di conto, senza farci perdere l’inclinazione a leggere Dante e ad ammirare Brunelleschi. Proprio in considerazione della sublimità della Commedia possiamo soffermarci per un attimo a considerare quale immane cammino abbiamo percorso e quale rivoluzione abbia stravolto dalle fondamenta la nostra umile immanenza. Senza alcun bisogno di trascendenza.

Che leggo quest’estate?

Spesso mi viene chiesto “Cosa hai letto?”, “Cosa stai leggendo”? Provo a dare quattro suggerimenti estivi, di cui tre per chiunque mediamente istruito ed un quarto anche per chi si interessa o opera a scuola ma non da impiegato.

In breve sintesi il perché.

Il romanzo di Daniela Gambino “Due fuori luogo” mette in scena fragilità, disadattamento, tossicità all’interno di una cornice narrativa in cui il tema sentimentale deve fare i conti con l’analfabetismo emotivo. La storia di due siciliani trapiantati al Nord col Sud nella testa e nel cuore che si sforzano di imparare ad amarsi.

Il saggio di Tomaso Montanari “Se amore guarda” è una boccata d’ossigeno su quel che vuol dire vivere con emozione la bellezza del patrimonio culturale. Considero questo libro un miracolo di bellezza e di entusiasmo estetico e civile. Montanari qua dà davvero il meglio di sé e fa venir voglia di amare e toccare tutto quel che ci precede.

Il racconto di Eric-Emmanuel Schmit “Il figlio di Noè” è un capolavoro di intensità narrativa dentro la tragedia della Shoà. L’autore, ex bambino ebreo salvato da un prete cattolico, non offre soltanto storia, ma sapienza umana a trecentosessanta gradi. Si legge d’un fiato.

Infine il saggio “La scuola al bivio” di Massimo Baldacci per chi non vuole rassegnarsi alla scuola della produttività della rendicontazione delle classifiche e dell’apparato neoliberistico. Anche questa una boccata d’ossigeno ed un’obiezione intellettuale decisiva per tutti coloro che non ci aggiriamo dentro le scuole solo per eseguire la circolare ministeriale ma per tenere vivo il pensiero critico.

In tutti e quattro c’è sentimento. Chi scrive palpita. In tempi di passioni tristissime, non è cattiva notizia.

Montanari è competente ma detesta la competenza…

A Palermo ieri tanti di noi, grazie ai fratelli editori Palumbo, hanno avuto il privilegio di ascoltare Tomaso Montanari e Pietro Cataldi su un tema di grande fascino, l’educazione sentimentale e la vita interiore tra arte e letteratura. Davvero si è trattato di un evento capace di suscitare tante riflessioni, soprattutto tra chi ha compiti educativi e di insegnamento a scuola, e tanti ce n’erano a Palazzo Steri. Montanari e Cataldi magnifici. Profondi. Coinvolgenti.

Montanari è un grande esperto d’arte. E Cataldi di letteratura. Nessuno avrebbe avuto dubbi in sala a definire entrambi due persone competenti. Senza virgolette. Competenti. Ciascuno di loro parlava di ciò che conosceva e padroneggiava. Di più: ne parlava in modo coinvolgente. Questo è avvenuto perché hanno costruito nel tempo una competenza almeno ternaria: disciplinare, culturale, comunicativa.

Ma Montanari non se n’è accorto. Appena ne ha avuto la possibilità ha cominciato a rifriggere la solita frittata delle competenze al servizio del capitale umano, delle competenze nemiche delle conoscenze, delle competenze misurabili e di tutto quel repertorio di luoghi comuni già somministratoci nel tempo da coloro che si indignerebbero certamente se qualche pedagogista o qualche insegnante si mettesse a discettare di psicanalisi o di filosofia. Eppure la filiera dei Morelli, dei Recalcati e dei Galimberti adesso annovera anche il professor Montanari. Finita la spiritualità, l’arte e la cultura, è iniziata la paccottiglia dell’accademia che discetta di apprendimento scolastico davanti a docenti osannanti. Un assist involontario ovviamente a coloro, tra i presenti, che sono orientati alla cultura disinteressata e “contemplativa” (che nelle classi scolastiche vuol dire astratta e pedante). Cioè proprio coloro a cui i due relatori non erano interessati a rivolgersi. Eterogenesi dei fini.

Giustamente Montanari lamenta l’attitudine a confinare gli esperti che trattano di politica e cittadinanza nel chiuso delle proprie discipline. Ma l’esperto che esonda deve anch’egli avere una sua deontologia intellettuale. Se no finisce a dilettantismo. Dunque, piuttosto che chiedere a chi ne sa più di lui – come farebbe chi ne sa meno di lui di storia dell’arte – quale accezione assume il concetto di competenza in ambito pedagogico e culturale – e magari anche tentare una via per cambiare nomen ad una res che però lui possiede e tutti ci auguriamo che gli alunni possiedano – egli invita i docenti addirittura all’obiezione di coscienza. Che ci vorrebbe davvero, ma non verso le competenze, bensì verso la burocrazia inutile, la medicalizzazione del disagio scolastico, la messinscena dell’ educazione civica a 33 ore e dei tutor orientativi a 30 ore. Per fortuna, quando egli era studente, i suoi docenti non fecero obiezione di coscienza sulle competenze. E costruirono la sua, di competenza. Che mi porterà in libreria a comprare il suo ultimo libro sull’arte.

Dante per gli studenti dei “Classici in strada”

Lo scorso 9 marzo, nell’aula magna del Liceo “De Cosmi” di Palermo, nell’ambito dell’iniziativa “Classici in strada” che coinvolge una rete di scuole, ho incontrato gli studenti di quella scuola in presenza, ma anche gli studenti della rete in remoto, per affrontare il tema dei fiumi nella Divina Commedia col prezioso supporto iconografico della collega Laura Mollica, moderatrice dell’evento e coautrice con me del testo “Dante parla ancora?” edito nel 2021 da Di Girolamo. Riassumo qui il contributo offerto alle ragazze e ai ragazzi di quella scuola.

All’interno della Commedia è presente tanta geografia fisica, ovviamente per quel che riguarda l’Inferno e il Purgatorio. Si tratta di una geografia dell’anima, per la quale i singoli elementi si configurano in relazione a dimensioni esistenziali che il poeta vuole via via mettere in luce. Il fiume rimanda certamente al dinamismo della vita umana, con il suo scorrere placido o strozzato, col suo straripare o inaridirsi o ancora ghiacciarsi.

Quattro sono i fiumi infernali: Acheronte, Stige, Flegetonte e Cocito.

L’Acheronte è il fiume che evoca la transizione da una condizione ad un’altra. Per Dante, che non è ancora morto, si tratta del passaggio dalla vita ordinaria all’inferno propriamente detto, che è inferno dell’animo, scavo tra le proprie fragilità, contraddizioni, criticità. Passaggio difficile, che richiede volontà e coraggio, ma che Dante effettua in modo inconscio, perché egli non salirà mai sulla barca di Caronte con le altre anime, ma si ritroverà “guadato” inconsapevolmente. Infatti il testo evoca un vero e proprio terremoto che determina lo svenimento del viaggiatore ed il suo ritrovarsi sull’altra riva del fiume senza accorgersene.

Lo Stige è vera e propria palude fangosa, che vede iracondi e accidiosi immersi in una pozza lurida. I primi si dilaniano vicendevolmente, mentre i secondi risultano sommersi dal fango e riescono appena a farfugliare qualcosa facendo gorgogliare la palude. Sono vite che ristagnano in modo putrido, vite avvelenate dall’ira esplosa e dall’ira implosa. Sono vite degradate, che non riescono più a “scorrere” e restano impaludate in un’acredine eterna, senza respiro. Vite paralizzate.

Il Flegetonte è il fiume che scorre ribollendo di sangue, metafora dell’animalità cui si riducono i violenti. Violenti contro il prossimo, contro se stessi e contro Dio. Il Flegetonte, col suo sangue, avvolge tutte le violenze di cui è capace l’uomo.

La vita che non scorre più perché è cristalizzata nel ghiaccio è rappresentata dal Cocito, il fiume-lago di ghiaccio in cui sono sommersi i traditori. Per Dante tradire è come cessare di vivere, immobilizzare l’anima in uno stato di gelo permanente, reso tale peraltro dal continuo battito d’ali dell’enorme Lucifero conficcato al centro della terra.

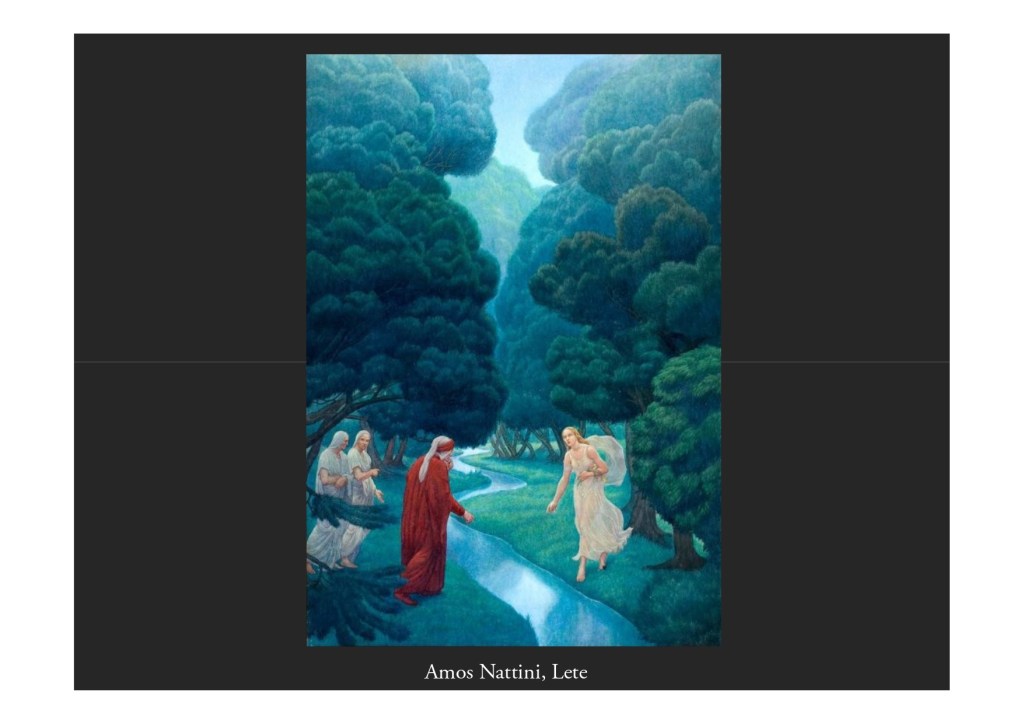

Il Purgatorio ha due fiumi, entrambi provenienti da una sorgente divina: il Lete e l’Eunoé. Dante si immerge in essi nel Paradiso terrestre perché la sua purificazione e disposizione a salire alle stelle avvenga con un doppio passaggio, l’oblio dei propri peccati, col superamento del senso di colpa, e la memoria del bene compiuto. Dante ha attraversato gli inferni della propria anima imbattendosi nei fiumi infernali, che, al contrario di quelli purgatoriali, erano tutti originati dalle lacrime del Veglio di Creta, come spiega il maestro Virgilio.

I fiumi del Purgatorio sono necessari per restituire a Dante la piena umanità, tant’è vero che dopo l’immersione, quasi battesimale, nel Lete, Dante è consegnato a quattro fanciulle danzanti che rappresentano le quattro virtù cardinali, ovvero il requisito della piena umanità.

Dalla metafora del fiume non è esente neppure il Paradiso, che verso la sua conclusione pone davanti ai lettori la fiumana di luce che approda alla candida rosa, luogo della festa di tutti i beati.

Dai fiumi di fango o sangue al fiume di luce, il rapporto di Dante con i fiumi si configura quale rapporto con le varie sfaccettature della vita umana. L’Acheronte rappresentava il doloroso transito verso l’abisso del proprio dolore, mentre il fiume paradisiaco rappresenterà la capacità di Dante di sapere contemplare la bellezza.

Gramellini, non prendere troppi caffè….

“Poche notizie mi rendono pessimista sul futuro come la caduta inarrestabile delle iscrizioni al liceo classico: il prossimo anno lo frequenterà appena il 5,8% degli alunni di terza media che proseguiranno gli studi. Il classico non è nello spirito del tempo, secondo cui la scuola serve solo a trovare lavoro. E poiché si pensa che il mondo di domani avrà più bisogno di tecnici che di umanisti, studiare l’Iliade sembra a molti una perdita di tempo. Avrei parecchio da obiettare su questo punto (fior di economisti e ingegneri provengono dal classico), ma prendiamolo per buono. Però non fin dall’adolescenza, dai.

A quattordici anni nessuno sa ancora chi è: invece di restringergli il campo, bisogna allargarglielo a dismisura. Tutte le passioni della mia vita le ho assaggiate a quell’età, comprese la musica e lo sport, di cui leggevo le cronache sotto il banco durante le lezioni più noiose. Ma erano le cronache di Gianni Brera, uno che sapeva coniugare il racconto della partita con l’epica di Omero. È vero, il classico non ti spiega «come» funziona il mondo, ma in compenso ti abitua a chiederti «perché». A capire le cause delle cose, a snasare il conformismo degli anticonformisti, ad addestrare i sensi e la mente per riuscire a cogliere la bellezza in un tramonto o anche solo in una vetrina. Il classico è come la cyclette: mentre ci stai sopra, fai fatica e ti sembra che non porti da nessuna parte. Ma quando scendi, scopri che ti ha fornito i muscoli per andare dappertutto.”

(Gramellini, Il Caffè, Corriere dell’1 febbraio)

La noia che mi assale non viene da Gramellini, ma dalla retorica nostalgica che fa scaturire. Ho fatto il liceo classico, mi sono laureato in lettere classiche e insegno al liceo classico dopo aver insegnato in quasi tutti gli altri indirizzi. Uscendo dal classico mi sono sentito fortissimo in alcune materie, un vero demente in altre. All’università ho dovuto studiare di sana pianta materie che oggi insegno. Perché al liceo su queste materie ho ottenuto zero. Dai miei studi passati e recenti, dalla mia esperienza in classe passata e presente e da quello che ho osservato negli ultimi 40 anni ho ricavato che ci sono due stoltezze, una presunta ed una sicura: la prima sarebbe abolire il liceo classico (ma non so chi lo stia facendo, Gramellini lo deduce abusivamente dal calo di iscrizioni); l’altra sarebbe che è la scuola migliore, come vorrebbe il codazzo di ammiratrici e ammiratori che fa girare la geremiade del signor Gramellini. Non c’è bisogno di essere Maurizio Bettini, uno dei massimi classicisti viventi, per evitare la trita mitologia della classicità – che gronda sangue, violenza, ingiustizia, pregiudizio e discriminazione in modo non dissimile da tutte le altre epoche – o Raffaele Simone, uno dei massimi linguisti viventi, per evitare la trita mitologia delle lingue “logiche” (che un minimo di competenze in linguistica dovrebbe far ritenere un’assurdità). Proprio le mitologie, le pedanterie e le nostalgie ingenue accelerano la caduta in picchiata del liceo classico.

Basterebbe invece soltanto il buon senso di capire che ci sono alunni usciti dal classico che riescono bene ed altri che riescono male. La differenza non la fa la patetica convinzione che i secondi “non sono portati”, ma la più elementare constatazione che non hanno avuto docenti all’altezza. E se un docente non è all’altezza – come si è visto, si vede e si vedrà al classico e altrove – c’è poco da mitizzare. E poi occorrerebbe evitare di offendere tutte le alunne e gli alunni che il classico non lo fanno e che sono fior di intelligenze. L’Italia non potrebbe reggersi con i soli allievi usciti dal classico, e men che meno con gli ancora numericamente inferiori che hanno avuto la fortuna di non venir fuori da docenti incapaci, inesperti o cambiati ogni anno.

Se ne ricordassero Gramellini e i gramellinidi che spopolano sui social. Facciano un bel sondaggio tra le ragazze e i ragazzi usciti dal classico e soprattutto stiano nella realtà piuttosto che nella fiction.

Il ministero meritevole e moralizzatore

Il ministro protempore della scuola emana una circolare in cui ribadisce il divieto di uso del cellulare a scuola. Che è una formulazione essenzialmente inesatta. E’ il divieto di abuso, non il divieto di uso. Che gli abusi di qualsiasi genere siano vietati è un’ovvietà. Infatti poi non può (perché non deve) fare a meno di precisare che per fini didattici e formativi autorizzati dal docente i cellulari si possono usare. Il dibattito stucchevole è partito, molto spesso dopo una lettura superficiale del testo ed una sostanziale ignoranza del suo sovrascopo. Sono anni che la stessa politica ministeriale enfatizza le competenze digitali. Si fa formazione ai docenti sull’uso formativo dei dispositivi personali. Qualcosa non torna. Già nel 2007 il dimenticato ministro del centrosinistra Fioroni, che mai e poi mai l’attuale ministro avrebbe desiderato citare se non fosse per portare avanti il sovrascopo della circolare, aveva inneggiato al ritorno della serietà. E adesso i cultori della serietà tornano ad occuparsi della scuola, quando proprio i loro sodali ed essi stessi ammorbano ogni giorno l’aria che si respira con gli squilli dei loro cellulari. Nel 2007 ad un convegno sulla scuola che si svolgeva nelle Marche cui ho presenziato un esperto di scuola rivolse la parola al ministro Fioroni che per tutta risposta si alzò e si appartò per parlare al cellulare. Quanto dire.

Che in classe un alunno possieda o non possieda il cellulare è un problema di chi insegna. Tenerlo nelle mani e fare altro rispetto a quanto viene insegnato è sbagliato ma non c’è bisogno della circolare ministeriale per capirlo. Tante cose sono sbagliate a scuola: anche studiare Matematica mentre c’è Filosofia, ma nessuno vieterebbe di portare il libro di Matematica. Anche pensare ad altro mentre si spiega, ma nessuno vieterebbe di portare a scuola il cervello.

La finiscano i politici di compulsare il sistema con circolari il cui sovrascopo è solo quello di annunciare a benpensanti sparsi qua e là – inclusi docenti che in classe avrebbero comunque seri problemi a farsi seguire – il ritorno della serietà. La parola divieto è molto seduttiva, si sa. Solletica l’immaginario dell’uomo della strada e lo illude che vietare significhi risolvere. La solita pantomima delle soluzioni semplici a questioni complesse. Se a scuola c’è noia e desiderio di fare altro non sarà la sparizione del cellulare, cioè della tentazione di fare altro, che risolve il problema. Il problema è la noia, e la noia è una questione relazionale, educativa e didattica. Che si affronta discutendo sui saperi della scuola, sulla pedanteria di troppi insegnanti, su una caricatura di valutazione che ancora fa medie aritmetiche e sulla burocrazia che ormai appesta la vita degli insegnanti distraendoli dal cuore della loro professione, che resta culturale. La scuola affonda ed il ministro sequestra i cellulari. Non so se il riso o la pietà prevale, diceva il poeta recanatese.

Caro ministro, ci levi mano. Glielo dice un docente che usa e fa usare il cellulare in classe perché in classe si studia, si ricerca e si dibatte. E oggi non si studia, non si ricerca e non si dibatte senza il supporto di un cellulare. C’è in classe il libro e c’è il cellulare. Entrambi si aiutano e tutti siamo più istruiti. Il cellulare lo usa anche lei ed i suoi colleghi politici. Lo usano gli insegnanti e i dirigenti. Sempre. Perché vivono nel loro tempo. Che distragga o non distragga dal proprio dovere fa parte dello scenario cognitivo in cui anche a lei tocca vivere. La sua circolare non dice niente di più di quanto è ovvio, cioè che è vietato fare un’altra cosa rispetto a quella che si ha il dovere di fare. La spieghi ai suoi colleghi parlamentari, quando si sta lavorando per il bene comune e si fanno gli affari loro dentro il loro cellulare. La spieghi anche ai dirigenti, che lo usano durante le conferenze di servizio, e ai docenti, che lo usano durante i collegi dei docenti. Nel caso dei ragazzi, la monelleria ricade su di loro, nel caso degli adulti la monelleria ricade su tutti noi.